Da staunt nicht nur der große Teddy

Die Kuratoren der Weserburg, Weserburg-Chefin Janneke de Vries und Ingo Clauß, haben kein Mitleid mit dem gestressten Riesen-Teddy, der auf den ersten Blick eher niedlich aussieht und Mitleid erweckt. Dieser „BFF“, so der Titel, der die Kurzform für „Best Friends forever“ aufgreift, ist wohl für niemanden mehr der beste Freund. Denn beim zweiten Hinsehen gruselt sich die Besucherin eher vor all dem toten Getier, das die Künstlerin hier verarbeitet hat. Guckt da nicht die Schnauze eines Marders hervor?

Knuddeln - natürlich nur im übertragenen Sinn - möchte man eher de Vries und Clauß. Sie haben erneut eine Ausstellung zusammengestellt, die große Lust auf Kunst macht. In der Weserburg werden seit 2019 einmal im Jahr die Karten - Verzeihung, die Bilder - neu gemischt. Einige Arbeiten verschwinden im Depot, andere tauchen auf, wieder andere bekommen neue Nachbarn. „Wir haben uns dieses Mal viele Räume vorgenommen“, sagt de Vries. Und dabei immer mitgedacht, dass sich auch der Blick auf die Kunstgeschichte verändert hat. Eine Ausstellung, die nur Arbeiten von Männern zeigt, ist heute nicht mehr vorstellbar. „Wir haben fast genauso viele Werke von Frauen wie von Männern“, freut sich die Direktorin. Und die Künstlerinnen und Künstler kommen nicht nur aus Europa und Nordamerika, sondern auch aus Afrika, Australien, dem Nahen Osten und Asien.

Über 120 Arbeiten auf 2500 Quadratmetern

Nur der Titel „So wie wir sind“ des seriellen Formats bleibt immer gleich, mittlerweile ist es die fünfte Veränderung. Die versammelt rund 120 Gemälde, Zeichnungen, Installationen, Textilarbeiten und Videos von über 100 Künstlerinnen und Künstlern auf gut 2500 Quadratmetern.

Der hohe Schauwert begeistert die Kuratoren, die Sammler und die Besucher gleichermaßen. Janneke de Vries: „Am Anfang war es auch für uns ein Experiment. Wir hatten ein bisschen Angst, dass die Sammler uns von der Fahne gehen, doch wir haben coole Sammler. Sie tragen das Konzept mit. Sie finden es gut, dass ihre Arbeiten neu befragt werden.“ Die Folgen sind für die Weserburg, die unter de Vries Vor-vor-Gänger in die Schlagzeilen geriet, weil sie ein Werk verkaufte. „Die Zahl der Sammlungen in unserem Haus hat sich verdoppelt“, freut sich die Direktorin. Mittlerweile sind es 40, nationale und selbst internationale Sammler geben ihre Werke in Obhut der Weserburg. Und die Weserburg erhält sogar wieder Schenkungen: die Bodenskulptur „Reglement“ (1991) von Paul Pfarr, die aus 170 Backsteinen besteht, aus denen die Ostsee 170 Einzelstücke geformt hat.

Das erste Sammlermuseum der Bundesrepublik

Die Ausstellung wirft natürlich immer noch ein Schlaglicht auf die Bestände des Hauses, wobei das Wort Bestände nicht ganz zutreffend ist. Denn die Weserburg, das erste Sammlermuseum in der Bundesrepublik, besitzt nur wenige eigene Werke, sondern präsentiert Arbeiten, die andere zusammengetragen haben. Früher legten die Verantwortlichen Wert darauf, das Profil der einzelnen Sammler und ihrer Schätze herauszuarbeiten, heute wollen sie eher thematische Schwerpunkte setzen.

Diese manchmal überraschenden Zusammenstellungen überraschen selbst Eingeweihte. So wie die beiden Sammler, die jeweils ein Werk von Gavin Turk ihr Eigen nennen. Die eine besitzt „Die Erloschenen Kerzen“, das von der Malweise an Gerhard Richter erinnert, der andere ein abgebranntes Streichholz aus Bronze, das wie ein Allerweltsgegenstand daher kommt.

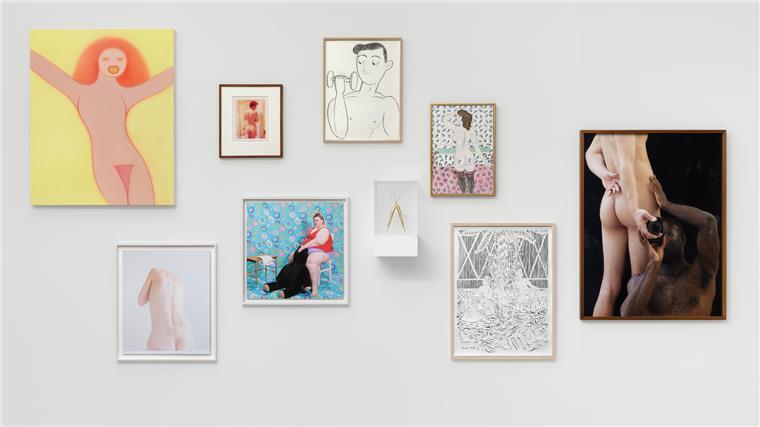

Gar nicht so leicht, bei der Vielzahl von Arbeiten und künstlerischen Ansätzen den Überblick zu behalten. Deshalb haben die Kuratoren die Werke in Themenbereiche unterteilt. Diese Mini-Gruppenausstellungen widmen sich unter anderem den Landschaften, den Deutschlandbildern, den kulturellen und geschlechtlichen Identitäten, der Zeit, dem Körper in Aktion, dem ver-rückten Alltag, dem ästhetischen Widerspruch und den minimalistischen Tendenzen, ohne die es hier wirklich nicht geht. Denn das Rückgrat der Weserburg,1991 eröffnet, bildet nach wie vor die Minimal Art.

Für die Direktorin ist Duchamp der wichtigste Künstler

Wenn Janneke de Vries nach dem wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts gefragt wird, zögert sie nicht lange: Marcel Duchamp. Denn der Künstler landete 1914 einen Coup, der über 100 Jahre später immer noch verwegen wirkt. Er erklärte einen gewöhnlichen Flaschentrockner ins Museum und erklärte diesen durch seine Signatur zum Kunstwerk. Erfunden war das Readymade, an dem sich seine Enkel und Urenkel immer noch abarbeiten.

Da sind wir auch schon beim Thema Alltag gelandet, dem eine eigene Abteilung gewidmet ist, allerdings nicht dem ganz normalen, sondern dem ver-rückten Alltag, in dem die Dinge ein bisschen anders erscheinen als sonst. Nehmen wir zum Beispiel Andreas Slominski, 1993 Stipendiat von Kunst & Nutzen in Bremerhaven. Er legt säuberlich gefaltete Staubtücher in eine Vitrine. Unter Glas wirken sie wie die kostbaren Monumente einer zwanghaften Ordnungsliebe, gänzlich ungeeignet, Dreck aufzunehmen genauso wie der Wischmopp von Kasia Fudakowski. Der sieht so aus, als hätten ihn die Putzfrauen dort stehen lassen. Erst beim genauen Hinschauen fällt auf, dass es sich um ein handgefertigtes Objekt handelt, die Künstlerin hat ihm sogar ein Gesicht verliehen und die Baumwollfasern aufwendig mit Farbe getränkt. Sie spielt so auf die jahrhundertelange Dominanz von Männern in der Malerei an, die sie so einfach wegwischt.

Aus einem Sprichwort wird eine Skulptur

Eine Türklinke von Roman Ondák, ein Lichtschalter von Ceal Floyer und der Duft nach frisch gebackenem Brot, versprüht von Ghislaine Leung, bringt ebenfalls unsere Wahrnehmung ins Stolpern. Robert Filliou, Daniel Spoerri und André Thomkins verwandeln das Sprichwort „Es regnet Bindfäden“ in eine unheimliche Skulptur, da aus dem harmlosen Faden das dicke Seil eines Selbstmörders wird. Und ein kopfüber stürzender Wellensittich wird bei Via Lewandowsky zum Sinnbild für die Welt.

Bei den „Deutschlandbildern“ darf herzlich gelacht werden. Etwa über das Häufchen Puder, aufgeschichtet auf einer Art Altar, angeblich handelt es sich um dieselbe Marke, die Angela Merkel benutzt. Es wird allerdings noch richtig politisch in der Ausstellung - vor allem bei den Landschaftsbildern.

Schwarzsehen für die Kunst muss hier niemand - selbst wenn der erste Raum sich ganz der Farbe Schwarz widmet.

Allmählich schwirrt uns der Kopf. Vielleicht hilft da der Blick in den gigantischen Sternenhimmel von Valerie Favre, mit Tusche und Acryl erschaffen. Oder doch ein Päuschen in der Hängematte von Mona Hatoum? Doch Vorsicht ist geboten. Die dünnen Gummibänder wurden wohl allerhöchstens dem Wellensittich standhalten.

Also geht es zum Entspannen an die „Shooter’s Bar“, einst ein wichtiger Ort in der TV-Serie „Melrose Place“. Entworfen hat sie der Künstler Mel Chin zusammen mit einem Studenten-Kollektiv. Die Künstler haben den TV-Machern Werke mit gesellschaftlichem Inhalt untergejubelt. Na dann: Prost auf die Kunst.

© Hübel/Weserburg

Ob stereotype Rollenbilder oder idealisierte Schönheitsideale,die Frage, was die Identität des Menschen ausmacht, beschäftigt Künstlerinnen und Künstler immer wieder.

© Hübel/Weserburg

Die Bodenskulptur von Paul Pfarr umfasst 170 Backsteine in Aluminiumkästen, die die Ostsee glatt geschliffen hat. Im Hintergrund ist der gigantische Sternenhimmel von Valerie Favre zu sehen.

Auf einen Blick

Was: „So wie wir sind“

Wo: Weserburg, Auf dem Teerhof in Bremen.

Wann: Bis zum 30. August 2026. Die Schau ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Eintritt: 9 (ermäßigt 5) Euro

© Hübel/Weserburg

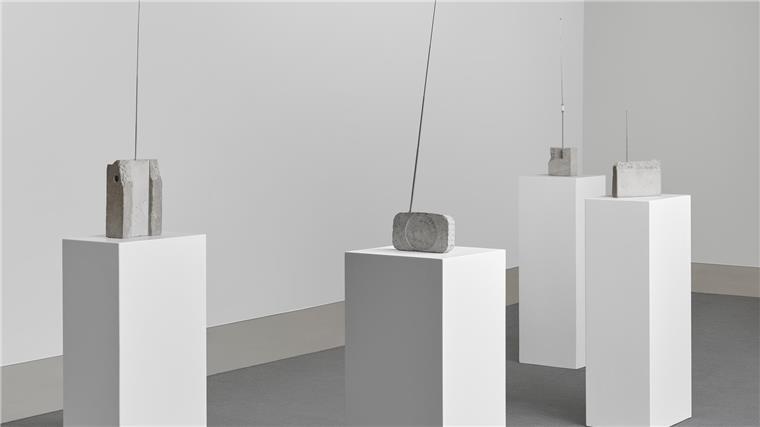

Fast niedlich wirken die stummen Antennenwesen, die Isa Genzken aus Beton und Draht geschaffen hat. Sie stammen aus der Sammlung Wesseler.

© Hübel/Weserburg

Abgestürzt ist der Wellensittich von Via Lewandowsky. Ist „Hansi Goes Down“ ein Sinnbild für den Zustand der Welt?