Der Rebell mit dem Schnitzmesser

Wenden wir uns zunächst dem alten Rebellen zu, von dem in der Ausstellung „Kirchner Holzschnitte. Benjamin Badock, Gabriela Jolowicz und Thomas Kilpper“ die meisten Arbeiten zu sehen sind, fast 180 Holzschnitte von seiner Hand sind es insgesamt. Kirchner, so formuliert es Direktor Christoph Grunenberg, war für das Museum „immer eine wichtige Figur“. „Wir haben gut 50 Grafiken und vier Gemälde in unserem Bestand“, sagt er. Und Kirchner wurde immer wieder in der Bremer Kunsthalle gezeigt, die letzte Ausstellung ist allerdings bereits 30 Jahre her. Die neue, spektakuläre Schau, die bis in den März zu sehen sein wird, wurde allerdings nur möglich durch hochkarätige Leihgaben aus einer Privatsammlung.

Kuratorin Annett Reckert und den drei zeitgenössischen Künstlern, die sich alle mit dem expressionistischen Vorgänger auseinandergesetzt haben, gelingt ein Zaubertrick. Sie ziehen den alten Mann hinüber ins 21. Jahrhundert. Selbst diejenigen, die glauben Kirchner gut zu kennen, sehen ihn am Ende des Rundgangs mit anderen Augen. Dabei geht es in der Ausstellung nur um den ästhetischen Erneuerer, nicht um den problematischen Menschen Kirchner.

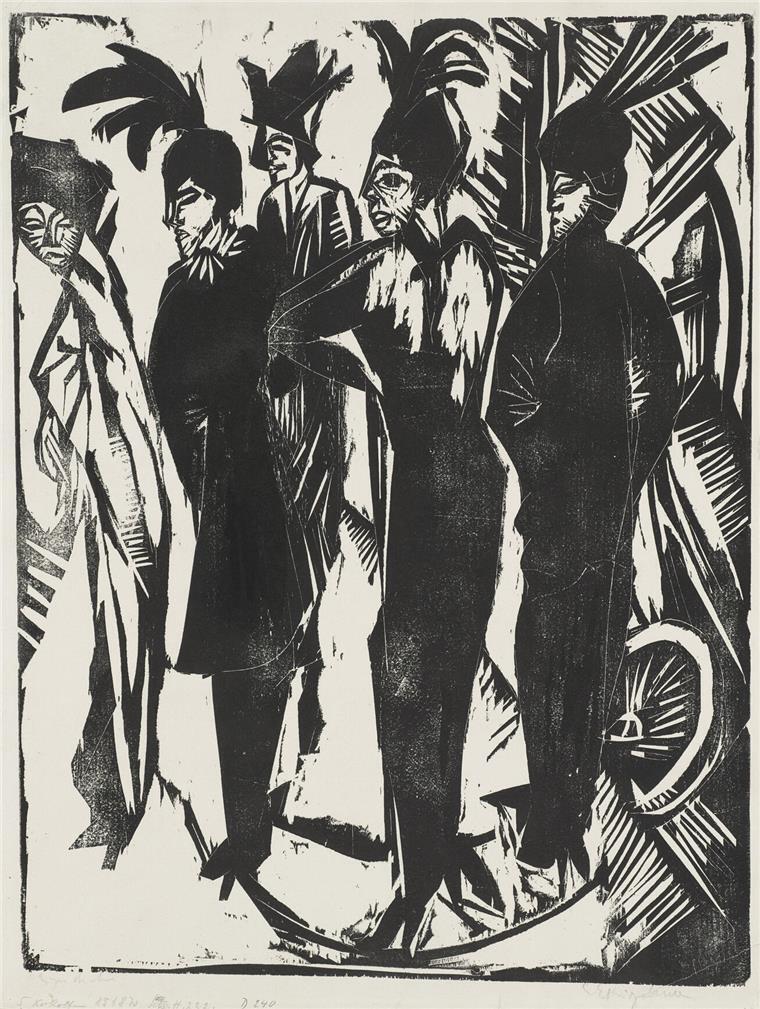

Kirchner war ein äußerst produktiver Künstler, er hinterließ sage und schreibe 2000 Werke. An einigen von ihnen haben wir uns in der Vergangenheit sattgesehen, den Kokotten zum Beispiel, die in den 20er Jahren die Metropole Berlin aufmischen. Doch wenn sie das im strengen Schwarz-Weiß des Holzschnitts tun, wirken sie auf einmal erstaunlich frisch.

Anfangs ist Kirchner vom Jugendstil geprägt

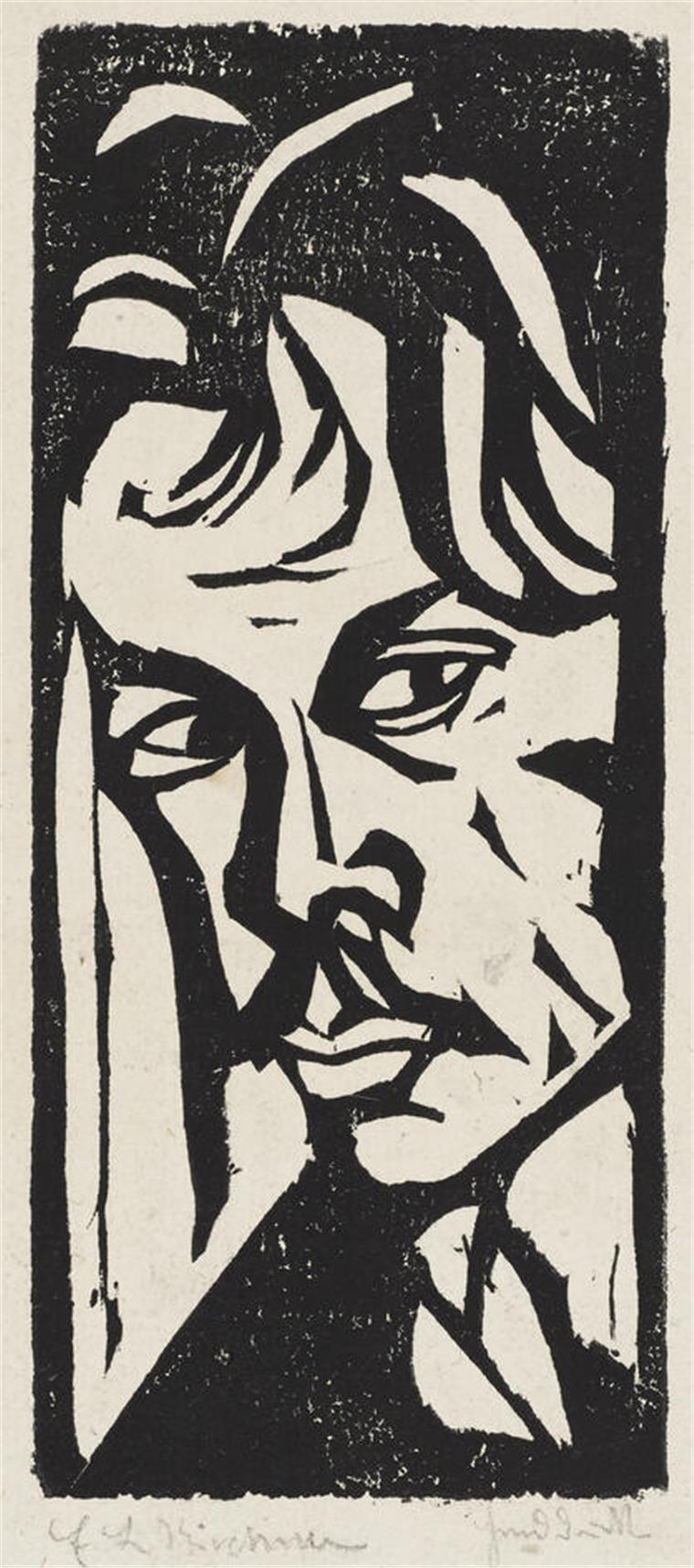

Los geht es allerdings mit den frühen Arbeiten, die noch vor der prägenden „Brücke“-Zeit in Dresden entstanden. Da sieht man, wie sehr der Künstler noch vom Jugendstil beeinflusst ist, an den Linien seiner bewegten Körper etwa. In einem Selbstporträt aus dem Jahr 1905 verleiht sich der Star des frühen 20. Jahrhunderts markantere Züge. Kirchner ist eben schon damals ein genialer Selbstvermarkter, an dem Andy Warhol sicher seine Freude gehabt hätte.

Eines wird früh klar: dieser Rebell sucht nach einem anderen Ausdruck. Da kommt ihm das Holz entgegen. Kein Holz gleicht einem anderen. Denn just das, was die Künstler vorher zurechtgeschnitten und glatt poliert hatten, lässt Kirchner stehen. Maserungen, Sprünge, Risse und Unebenheiten bezieht er in die Gestaltung ein. Jeder Schnitt ist eine bewusste Entscheidung. Genau das reizt Kirchner und seine Freunde von der „Brücke“, die 1905 in Dresden die Kunstwelt aus den Angeln heben. Die Motive scheiden sie ohne Vorzeichnung mit Geißfuß, Schnitzmessern und Hohleisen in weiches Holz.

Fiebrige Zeitreise führt ins Großstadtleben.

Da ist Kirchner erstaunlich modern. Findet nicht nur die Zeitgenossin Gabriela Jolowicz, die den Flaneur, der das Leben in der Großstadt in den 1920er Jahren beobachtet hat, in eine Filiale von McDonald’s versetzt. Sie hat auch den zweiten Raum gestaltet, einer fiebrigen Zeitreise gleich, bei der sich Vergangenheit und Gegenwart, Kirchners Arbeiten und die von Jolowicz mischen.

An der einen Wand geht es ein bisschen ruhiger zu. Dort sind Szenen unbeschwerten Strandvergnügens an den Moritzburger Teichen bei Dresden und auf der Ostseeinsel Fehmarn zu sehen. Auch Jolowicz thematisiert den Badespaß an Pools und Seen.

An der anderen Wand konzentriert sich das Stadtleben: Gesichter, Momente, Ausblicke, Schriftzüge, Innenansichten und das gesellschaftliche Treiben. Da duscht ein Junge, macht sich eine Frau fürs Ausgehen fertig, liegt ein Hund auf dem Sofa. Wie Kirchner muss auch die Künstlerin immer noch eine weitere Geschichte auf ihren Arbeiten erzählen, die sich meist im Hintergrund abspielt.

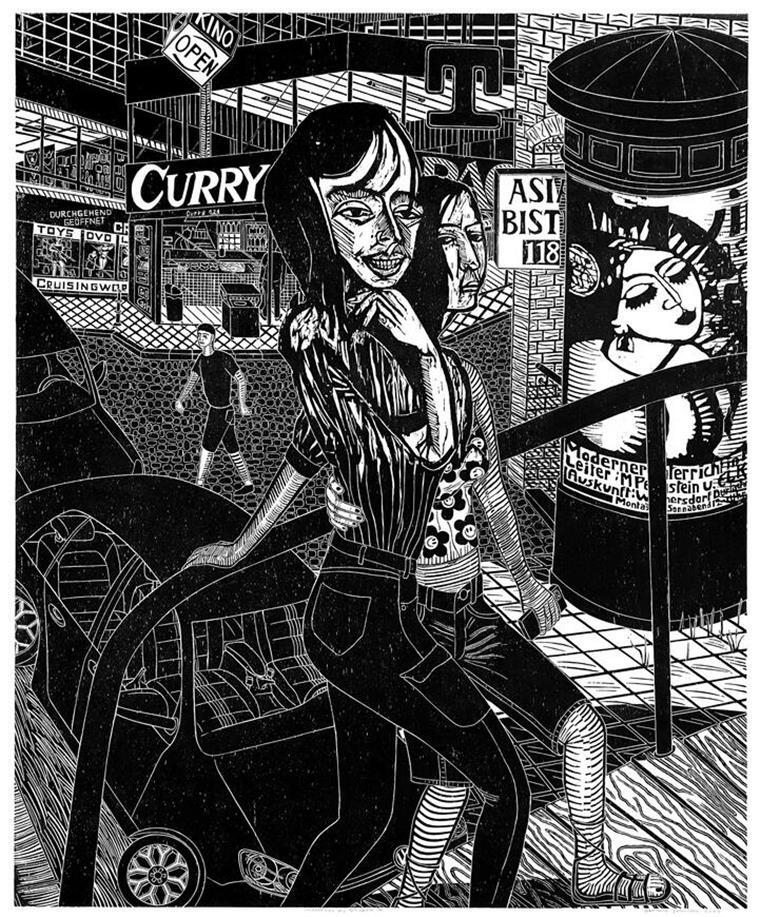

In ihrer großformatigen Serie „Potsdamer Straße“ lässt Jolowicz Zwitter-Wesen auftreten, die Köpfe sind von Kirchner, etwa der von Thea Sternheim und Donata Hardt, die Körper von ihr. Und sie platziert sie allesamt in ein Bistro, in dem es Teigwaren zum Aufbacken gibt. Eines der „Fehmarn-Mädchen“ von Kirchner guckt da aufs Mobiltelefon, das andere blickt uns an. „Mopsa mit dem Dackel“ ist dort ebenfalls zu Gast. Auch Kirchners Künstlerfreund Otto Mueller betritt die Szene, er hat sich in einen hageren Bomber-Jacken-Typ verwandelt. Jolowicz schickt Kirchners Modelle auf eine Reise ins Hier und Jetzt. Das lässt uns die Originale noch einmal anders sehen.

Kirchner fängt das Leben in Cafés und Varietés ein

Wenn Kirchner durch die Straßen flaniert, wird ihm alles zum Motiv: Brücken, Gleisanlagen, das Leben auf den Plätzen und Trottoirs, in Cafés, Varietés, Tanzlokalen. Auch in seinem grafischen Werk entstehen jene Szenen, die heute als Inbegriff des modernen Großstadtlebens gelten. Kirchner selbst schreibt, sie seien „entstanden in einer der einsamsten Zeiten meines Lebens, in der mich qualvolle Unruhe Tag und Nacht immer wieder hinaustrieb, in die langen Straßen voller Menschen und Wagen“.

Voller Menschen ist auch die Installation von Thomas Kilpper, der einen Raum der Kunsthalle in einen begehbaren Druckstock verwandelt. Die Betrachter bewegen sich zwischen Negativ und Positiv, zwischen dem Druckstock auf dem Boden und dessen Abdrücken an den Wänden und an der Decke. Dort hat sich eine eindrucksvolle Schar von Persönlichkeiten versammelt, die jeweils einen Holzschnitt in der Hand hält. Natürlich ist Kirchner dabei, aber auch Heinrich Vogeler, Paula Modersohn-Becker, Gabriele Stötzer, die im September den Pauli-Preis erhielt, und, und und. Atemberaubend. Das hätte unserem Haupt-Protagonisten sicher gefallen.

Da hätte er gar keine Rauschmittel gebraucht. Seit seiner abgebrochenen Militärausbildung leidet Kirchner unter Angstzuständen, die er mit Drogen und Medikamenten zu bekämpfen versucht. Die Porträts, die bei seinen Aufenthalten in verschiedenen Sanatorien entstehen, gehören zu den ausdrucksstärksten Arbeit in der Schau. Allein wie unterschiedlich der nervöse Künstler die Augen gestaltet, ist das genaue Hinsehen wert. Mal richtet sich der Blick des Porträtierten eher nach außen, mal eher nach innen, mal gleichen die Augen einem Sonnenaufgang, mal einem schwarzen Loch.

Im Schweizer Exil erfindet sich der Künstler neu

In ein schwarzes Loch ist auch Kirchner gefallen, aus dem er mühsam wieder herauskriecht und sich in die Schweiz flüchtet, auf die 1900 Meter hoch gelegene Staffelalp in Davos. Ende der 20er Jahre, als Europa auf die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges zusteuert, entflammt der Großstadtflaneur für die Landschaft, seine bäuerlichen Nachbarn, die Ziegen und Kühe. Er erfindet den Holzschnitt noch einmal neu, verknappt etwa sein Selbstporträt von 1932 auf wenige Linien.

Benjamin Badock hat sich mit dem Rückzug des Verzweifelten beschäftigt und ihm sein Waldbodenhaus in der Schau nachgebaut - allerdings aus geometrischen Formen. Wir blicken auf die Veranda, in den Kuhstall, über Wiesen und Weiden, entdecken Erna mit der Katze und sogar den Hausherrn. Den hat Gustav Pauli, der erste Direktor der Bremer Kunsthalle, 1924 bei einem Besuch in Davos gezeichnet. Pauli sieht einen Mann, der seine langen, wirren Haare hinters Ohr geklemmt hat. Der einstige Rebell wirkt traurig, blickt in die Ferne. Die Zukunft verheißt nichts Gutes. 1938, nachdem seine Bilder von den Nazis als „entartet“ gebrandmarkt werden, nimmt sich Kirchner das Leben.

© Die Kulturgutscanner www.kulturg

Auf seinem Selbstporträt verleiht sich Ernst-Ludwig Kirchner markantere Züge als in Wirklichkeit.

© Kunsthalle

Kirchners „Fehmarn-Mädchen“ versetzt Gabriela Jolowicz in die Potsdamer Straße. Auf der Litfaßsäule ist ein Plakat zu erkennen, das für die Malschule von Kirchner und Pechstein wirbt.

Auf einen Blick

Was: „Kirchner Holzschnitte. Benjamin Badock, Gabriela Jolowicz und Thomas Kilpper

Wo: Kunsthalle, Am Wall 207 in Bremen

Wann: Bis zum 9. März 2025. Die Schau ist dienstags von 10 bis 21 Uhr geöffnet, mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Ernst Ludwig Kirchner ist für unser Haus eine wichtige Figur.

Christoph Grunenberg, Direktor der Bremer Kunsthalle

© Harald Rehling