Digitale Signaturen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Foto: Docusign / Unsplash.com

Rechtssicher digital unterschreiben: Worauf es bei Anbietern qualifizierter Signaturen ankommt

Ob Verträge, Vollmachten oder behördliche Anträge: Immer mehr Dokumente werden heute digital unterzeichnet. Doch nicht jede elektronische Unterschrift ist auch rechtlich bindend.

Wer sichergehen will, dass digitale Dokumente vor Gericht Bestand haben, kommt an der qualifizierten elektronischen Signatur nicht vorbei. Sie gilt in der gesamten EU als gleichwertig zur handschriftlichen Unterschrift. Doch wie funktioniert diese Form der Signatur? Und woran erkennt man Anbieter, denen man auch im digitalen Raum vertrauen kann?

Die fortschreitende Digitalisierung verlangt vertrauenswürdige Werkzeuge – darunter qualifizierte elektronische Signaturen (QES). Sie sind aufgrund der EU-weit geltenden eIDAS-Verordnung (EU Nr. 910/2014) rechtsverbindlich und gleichgestellt mit handschriftlichen Unterschriften. Anders als einfachere Signaturformen (SES oder AES) gewährleistet die QES höchste Sicherheit und Integrität in digitalen Prozessen.

Laut § 126 Absatz 3 BGB ersetzt die elektronische Form die Schriftform, wenn eine qualifizierte Signatur genutzt wird, sofern das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt.

Was ist eine qualifizierte Signatur?

QES basiert auf einem digitalen Zertifikat, das von einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter (QTSP) ausgestellt wird. Diese Anbieter sind von staatlicher Seite zugelassen und unterliegen regelmäßiger Kontrolle. Der Signiervorgang erfolgt über sogenannte Qualified Signature Creation Devices (QSCDs), also technische Lösungen, die eine besonders sichere Signaturerstellung ermöglichen – sei es über Smartcards oder per App mit Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Auswahlkriterien für Anbieter: Was macht einen guten Zertifizierungsanbieter aus?

- Zertifizierung nach eIDAS: Nur Anbieter, die in den offiziellen EU-Trustlisten geführt sind, dürfen rechtlich bindende qualifizierte Signaturen ausstellen. Die Zertifizierung erfolgt durch nationale Behörden, in Deutschland meist durch die Bundesnetzagentur.

- Datenschutz und Serverstandort: Datenschutzkonformität ist ein Muss. Anbieter mit Servern in der EU unterliegen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und erfüllen damit die höchsten Anforderungen an Datensicherheit.

- Nutzerfreundlichkeit und Integration: Ein durchdachtes Bedienkonzept, intuitive Identifikationsverfahren (z. B. Video-Ident, eID) sowie eine einfache Integration in bestehende Systeme sind entscheidend für die Akzeptanz im Alltag. Einige Anbieter für qualifizierte elektronische Signaturen bieten zum Beispiel Video-ID zur Identifikation und ermöglichen die technische Einbettung in viele verschiedene Apps und Programme.

- Kosten und Lizenzmodelle: Die Bandbreite reicht von Einzellizenzen bis zu skalierbaren Unternehmenslösungen. Je nach Modell können Hardwarekosten, Lizenzgebühren und Identifikationskosten anfallen.

Anbieterprofile und Anwendungsszenarien

Der Markt für qualifizierte Signaturen bietet verschiedene technische Ansätze:

- Hardwarebasierte Lösungen: Hardwarebasierte Lösungen arbeiten mit Signaturkarten und Lesegeräten. Sie bieten maximale Kontrolle und Sicherheit – häufig gefragt in rechtlich sensiblen Bereichen.

- Cloudbasierte Lösungen: Cloudbasierte Systeme ermöglichen eine flexible Signatur über Apps oder Webplattformen. Sie sind besonders geeignet für Unternehmen mit hohen digitalen Anforderungen und Mobilitätsbedarf.

- Hybride Lösungen: Hybride Plattformen verbinden klassische und digitale Verfahren. Sie eignen sich für Organisationen, die langfristig verschiedene Anforderungen abdecken müssen – etwa in Personalabteilungen, im Vertragsmanagement oder bei behördlichen Prozessen.

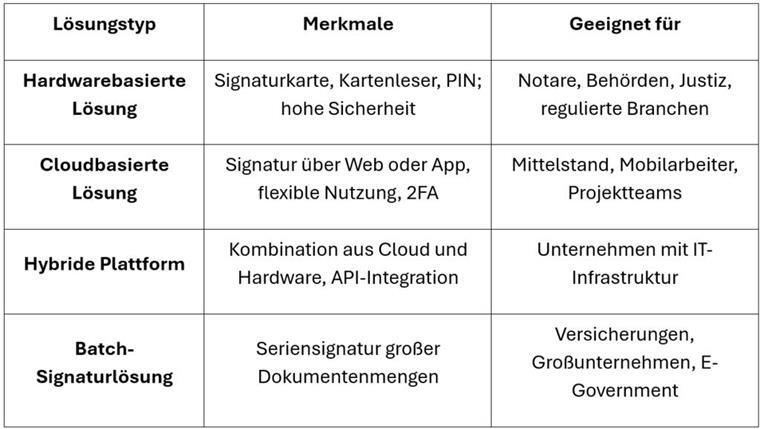

Vergleich typischer Lösungsmodelle für qualifizierte Signaturen

Vergleich typischer Lösungsmodelle für qualifizierte Signaturen

Rechtliche Fallstricke und häufige Fehler

Ein häufiger Irrtum besteht darin, dass jede digitale Unterschrift automatisch rechtsgültig sei. Doch ohne qualifizierte Signatur fehlt oft die rechtliche Bindungswirkung. Dies gilt etwa bei Arbeitsverträgen, Vollmachten oder bestimmten behördlichen Dokumenten. Auch die fehlende Identitätsprüfung durch nicht-zertifizierte Anbieter kann im Streitfall zum Problem werden.

Unternehmen und auch Privatpersonen sollten daher genau prüfen, ob sie tatsächlich ein rechtlich relevantes Dokument unterzeichnen. Im Zweifel gilt: Zur QES greifen. Wer hier spart, riskiert Verzögerungen oder rechtliche Auseinandersetzungen.

Zukunftsausblick – eID, Blockchain und mobile Identität

Die Entwicklung rund um digitale Identitäten schreitet rasant voran. Lösungen wie der digitale Personalausweis (eID) oder die EU Digital Identity Wallet sollen künftig noch einfacher mit qualifizierten Signaturen kombiniert werden können. Auch Technologien wie Blockchain oder dezentrale Identitätsverwaltung (Self Sovereign Identity) könnten langfristig Einfluss auf die Art haben, wie digitale Unterschriften erzeugt und geprüft werden. Für Unternehmen heißt das: Wer jetzt auf Standards setzt, bleibt auch morgen kompatibel.

Fazit: Digitale Signaturen werden immer wichtiger

Rechtssicher digital zu unterschreiben ist heute einfacher denn je – vorausgesetzt, Anbieterwahl und Technik stimmen. Die qualifizierte elektronische Signatur bietet nicht nur rechtliche Verbindlichkeit, sondern auch Effizienz und Vertrauen in digitalen Prozessen. Entscheidend ist, die passende Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu wählen – und dabei auf Zertifizierung, Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit zu achten.