Unbeirrter Kämpfer für die Moderne

„Camille“ gehört zweifellos zu den Stars in der Ausstellung „Geburtstagsgäste“. Dass sie in Bremen ihre endgültige Heimat fand, verdankt sie Gustav Pauli, dem ersten wissenschaftlichen Direktor der Kunsthalle. Er erwarb 1906 Claude Monets frühes Meisterwerk für sage und schreibe 50.000 Mark. Das war damals viel Geld. Doch heute könnte sich kein Haus bei den bescheidenen Ankaufsetats der Museen diese elegante Pariserin im grünen Rock leisten. Zum Vergleich: Monets „Heuhaufen“ erzielte bei einer Auktion 2019 111 Millionen Dollar und ging an einen reichen Privatmann.

Der frühe Ankauf zeigt die Weitsicht Paulis, der der Avantgarde seiner Zeit verpflichtet war und der als erster der Bremer Sammlung ein Profil verlieh. Die Kunsthalle wurde durch ihn zu einem der fortschrittlichsten Museen in Deutschland. Kein Wunder, dass die Schau ihn ausgiebig feiert, denn ohne ihn wäre das Haus um einige Attraktionen ärmer.

Natürlich bleibt „Camille“ bei diesem Fest zum 200. Geburtstag des Kunstvereins nicht allein. Etliche Bilder-Stars sind gekommen, die Anfang des 20. Jahrhunderts - während Paulis Wirken - bereits Bremer Luft schnupperten. Von Monet bis Vincent van Gogh reicht die Palette der illustren Namen. Für die Schau kehren sie aus Museen in New York, Washington, Amsterdam, Budapest und Winterthur in die Hansestadt zurück.

Die Geburtstagsfeier gleicht einem Bilderfest

Und sorgen sicher dafür, dass diese Geburtstagsfeier ein Publikumsmagnet wird. Denn die französische Moderne, die Bremer einst verstörte, sorgt heute in acht Räumen im Erdgeschoss für das reinste Bilderglück. Rund 70 herrliche Gemälde sprechen das Herz an. Wir versinken in Gustave Courbets „Woge“ (1869), bestaunen Éduard Manets „Melone“ (1880) und sein „Spargelbündel“ (1880), lernen Auguste Renoirs „Junge Frau mit Federhut“ (1880) kennen, erfreuen uns an seinem Blumenstillleben „Kalla und

Treibhauspflanzen“ (1864), besuchen mit Camille Pissaro ein „Landhaus in der Hermitage“ (1873), flanieren mit Monet über die „Seinebrücke“ (1874) und mit Renoir über die „Grands Boulevards“ (1875), tauchen mit Edgar Degas und Henri de Toulouse-Lautrec tief ein ins Pariser Nachtleben. Und, und, und.

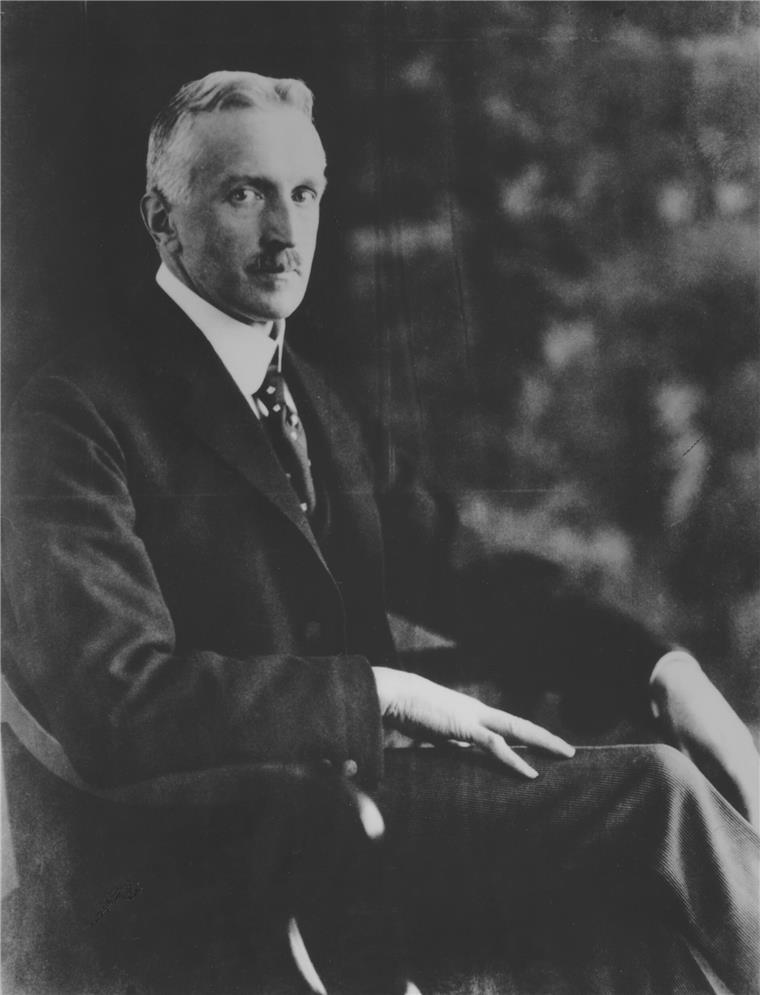

© Schuldt/dpa

Zu Auguste Rodin pflegte Gustav Pauli ein freundschaftliches Verhältnis und kaufte einige seiner Werke an. In der Schau sind seine Skulpturen ein Blickfang.

Diese luftige Augenblicksmalerei mit satten Farben und expressiven Pinselstrichen lässt uns die Zumutungen der Gegenwart vergessen. Jedenfalls für eine kleine Weile.

Schwer vorstellbar, dass diese Arbeiten einst die Kunstwelt aus den Angeln hoben. Doch genau das führt die Ausstellung vortrefflich vor Augen. Denn die Schau lässt die Betrachter nicht nur schwelgen, sie zeichnet Bild um Bild eine Kontroverse nach, die eigentlich fast so alt ist wie die Kunst. Die Zeitgenossen stehen oft ratlos vor den aktuellen Arbeiten.

Das war damals nicht viel anders als heute. Nur dass wir das, was die Bremer Ende des 19. Jahrhunderts schön fanden, heute eher als kitschig einstufen würden.

Die Zeitreise mit den Gegnern des Direktors

Die Zeitreise beginnt mit Paulis ersten Gegnern, dem Maler, Dichter und Kritiker Arthur Fitger sowie dem Worpsweder Carl Vinnen, der sich vom Mitstreiter zum Widersacher wandelte. Wahrscheinlich gruselte es Pauli, der ab 1899 die Bremer Kunstszene aufmischte, bei Fitgers historischen und allegorischen Bildern genauso wie uns heute.

© Kunsthalle Bremen

Gustav Pauli sorgte vor mehr als 100 Jahren dafür, dass die Kunsthalle heute hochkarätige Werke von Monet und van Gogh besitzt.

Pauli kannte den Pariser Bildhauer persönlich und kaufte, so lobt Christoph Grunenberg, der heutige Chef des Museums, einige der „besten Arbeiten“. Die ziehen nun im dritten Raum die Besucher in den Bann. „Johannes der Täufer“ zum Beispiel, den Auguste Rodin den Bremern 1911 für einen Freundschaftspreis von 7.000 Francs überließ. Rodin erzählt nur über die Gestaltung des Körpers die Geschichte dieses Heiligen, verzichtet auf die sonst gängigen Attribute, das Fell und den Kreuzstab.

Bremer Kaufleute erwärmen sich für französische Kunst

Keine Frage, Paulis Erwerbungen spiegeln die Entwicklung der modernen französischen Kunst wider: 1906 organisierte er sogar eine internationale Ausstellung, mit der er das Bremer Publikum endgültig für die französische Malerei begeisterte, sein alter Widersacher Arthur Fitger war endlich verstummt. Pauli freute sich, „dass unser bremisches Publikum mit größerer Aufmerksamkeit, als es vielleicht angenommen wurde, der Entwicklung der modernen Kunst gefolgt ist“. Mit Folgen: Die reichen Bremer Kaufleute begannen ebenfalls zu sammeln.

Einen wichtigen Beitrag zur Moderne leisteten auch die Figurenmaler Edgar Degas und Toulouse-Lautrec. Degas’ Bilder waren allerdings bereits so teuer, dass sie sich die deutschen Museen nicht leisten konnten, die Bremer erhielten 1904 das Pastell „Die Tänzerin“ als Geschenk. Toulouse-Lautrecs Arbeiten dagegen waren so billig und anstößig, dass sie kein Museum haben wollte. Davon ließ sich Alfred Walter Heymel nicht beirren. Bis 1906 trug er das lithografische Werk Toulouse-Lautrecs nahezu vollständig zusammen und vermachte es später der Kunsthalle.

Enger Kreis von Kunstfreunden

Die Beispiele zeigen, dass Pauli einen Kreis von Kunstfreunden und -freundinnen um sich geschart hatte, der sogar einen eigenen Namen bekam: „Die goldene Wolke“. Leopold Biermann, das Ehepaar Johann Georg und Adele Wolde und etwas später auch Meta Schütte gehörten dazu. Von Pauli beraten, kauften sie Kunst. Nach mehr als 100 Jahren sind nun ihre Bilder erstmals wieder öffentlich zu sehen.

Was: „Geburtstagsgäste - Von Monet bis van Gogh“

Wo: Kunsthalle, Am Wall 206 in Bremen

Wann: Bis zum 18. Februar. Die Schau ist dienstags von 10 bis 21 Uhr, mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Katalog: Der Katalog „Geburtstagsgäste - Monet bis van Gogh. Gustav Pauli und der Kampf um die Moderne“ ist im Wienand Verlag Köln erschienen. Er umfasst 280 Seiten und kostet 34 Euro.

Natürlich pflegten diese Sammler einen eigenen Einrichtungsstil. Ihre Häuser ließen sie von Rudolf Alexander Schröder gestalten, der dem düsteren und überladenen Historismus schlichte Eleganz entgegensetzte.

Es hätte alles so schön sein können. Doch für die Konservativen im Land überspannte Pauli den Bogen, er wollte unbedingt das „Mohnfeld“ (1889) von Vincent van Gogh erwerben und löste damit einen Skandal aus, der deutschlandweite Wellen schlug. Sogar Kaiser Wilhelm II. mischte sich ein. Angeführt wurde der Protest allerdings von dem Worpsweder Carl Vinnen. Er wetterte gegen die „große Invasion französischer Kunst“, weil so deutschen Künstlern Unsummen entgingen.

© Artothek

An der luftigen Augenblicksmalerei - wie hier Monets „Felder im Frühling“ - können sich die Besucher in Bremen erfreuen.

Doch Pauli hatte ein Netzwerk gespannt. Auf seiner Seite kämpften fortschrittliche Museumsleiter wie Hugo von Tschudi, der Direktor der Nationalgalerie in Berlin, ebenso wie Kollegen in Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Mannheim, Stuttgart, Weimar oder Elberfeld. Letztlich sei Pauli gestärkt aus der Auseinandersetzung hervorgegangen, glaubt Dorothee Hansen. Und Bremen hatte auf einmal einen Ruf als Kunststadt.

© Vankann

Zwei Frauen ihrer Zeit: Die fesche Pariserin „Camille“, gemalt von Claude Monet 1866, und die Kuratorin Dorothee Hansen.

1911 kaufte Pauli für 30.000 Mark die Landschaft „des irrsinnigen Ausländers“ an. Heute gehört das damals so geschmähte „Mohnfeld“ zu den Perlen der Sammlung. Das hört unsere fesche Pariserin gerne.

Auf einen Blick