„Internet hätte ihn begeistert“

Herr Scobel, wer sind für Sie die drei größten Philosophen aller Zeiten?

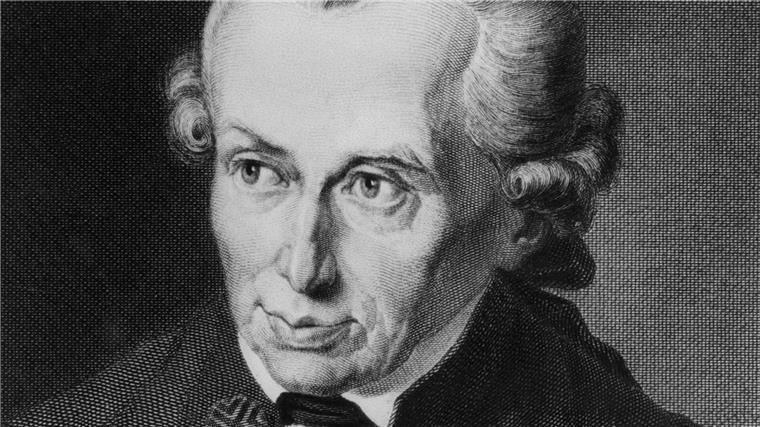

Puh, schwierige Frage. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen: Platon, Laotse und Kant.

Mit Kant beschäftigen Sie sich jetzt in vier Ausgaben Ihrer Wissenssendung „scobel“. Was macht ihn so besonders?

Dass die Themen, die ihn umgetrieben haben, gerade heute sehr aktuell sind. Er hat seine Philosophie ja in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche entwickelt. Die damit verbundene Utopie, aber auch die damit einhergehenden Gewalttaten haben sein Denken stark beeinflusst. Es gab damals viele Probleme, die wir heutzutage auf ähnliche Weise auch wieder haben.

Ist Kants Philosophie für eine Fernsehsendung nicht zu anspruchsvoll?

Würde ich nicht sagen, denn viele seiner revolutionären Gedanken sind im Kern einfach zu verstehen. Wenn man zum Beispiel seine Überlegung nimmt, dass wir Menschen die Naturgesetze nicht einfach als etwas Gegebenes so wie Dinge vorfinden, sondern dass wir die Naturgesetze mit unserem Verstand konstruieren müssen und damit unsere Theoriewelt selbst schaffen, dann leuchtet das doch spontan ein. Das ist ein Gedanke, der zu Kants Zeit revolutionär war und heute fast schon Common Sense ist.

Die vier philosophischen Grundfragen

Also ist Kant für alle da?

In gewisser Weise schon. Meine Kant-Sendungen basieren auf den vier philosophischen Grundfragen, die er gestellt hat: Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch? Das sind nach wie vor hochspannende Fragen, die wir neu beantworten müssen. Zum Beispiel die brennend aktuelle Frage: Worauf können wir wirklich hoffen angesichts der Kriege, die wir derzeit erleben? Das leuchtet jedem ein.

Geht es auch um Kants Kategorischen Imperativ, der so häufig zitiert wird und der gemeinhin als Anleitung zum Gutsein verstanden wird?

Natürlich, wobei ich finde, dass er eben oft falsch verstanden wird. Der Kategorische Imperativ ist keine Methode, eine Ethik zu konstruieren. Ich kann damit keine konkrete Moral ableiten. Kant macht ja was ganz anderes: Er stellt sich die Frage, wie wir zu guten Urteilen kommen, und das beinhaltet eben auch, wie wir zu guten moralischen Urteilen kommen. Der Kategorische Imperativ ist Kants Antwort auf die Frage, wie wir moralische zum Beispiel von politischen Urteilen unterscheiden können – wieder so ein aktueller Aspekt in Kants Philosophie.

Können Sie das an einem Beispiel erläutern?

Sehr gerne: Wenn in einem Land das Rechtsfahrgebot herrscht, dann ist das eine politische Entscheidung, die international keine zwingende Allgemeingültigkeit hat – in manch anderen Ländern wird schließlich links gefahren. Beides ist auf gleiche Weise begründbar. Bei den Menschenrechten dagegen gibt es jedoch keine Alternative. Die Geltung der Menschrechte muss ich als allgemeines Gesetz überall auf der Welt voraussetzen, um überhaupt moralisch handeln zu können. Da gibt es kein „links“ oder „rechts“.

Welche von Kants vier berühmten Fragen ist für Sie heute die Wichtigste?

Die Frage: Was ist der Mensch? Denn auf diese Frage laufen die anderen drei zu. Wir müssen uns gerade heute fragen, wer wir sein wollen und wie wir entsprechend zusammen leben wollen.

Ein Philosoph der Aufklärung

Kant ist der Philosoph der Aufklärung, viele Wissenschaftler fordern derzeit eine zweite Aufklärung. Was ist damit gemeint?

Das hat viele verschiedene Aspekte. Kant hat sich zum Beispiel den menschlichen Verstand als so eine Art Logik-Software vorgestellt, die in allen von uns drin ist. Jetzt wissen wir aber dank neuerer psychologischer Forschung, dass das, was wir bisher Verstand genannt haben, von kognitiven, emotionalen oder auch biologischen Verzerrungen durchsetzt ist. Mit anderen Worten: Wir müssen die ältere Theorie des Verstandes korrigieren, da ist eine zweite Aufklärung vonnöten. Das gilt auch für unsere pluralistische Vorstellung von einer komplexen Wirklichkeit und für viele andere Themen, die wir überdenken müssen.

Ein Schlüsselbegriff bei Kant ist Vernunft – kommt die heutzutage mehr und mehr unter die Räder?

Das ist leider so, Kant hat sich ja vorgestellt, dass wir eines Tages dank unseres Vernunftvermögens zu einer einheitlichen Rechtsordnung finden. Wir scheinen uns aber derzeit ganz im Gegenteil weltweit zu einer Gesellschaft zu entwickeln, die überhaupt keine verbindlichen Rechtsnormen mehr kennt. Die Tendenz geht dahin, dass wir in 30, 40 Jahren lauter unterschiedliche Rechtsräume haben werden, da gibt es dann einen chinesischen, einen amerikanischen, einen europäischen Rechtsraum und einige mehr. Diese Rechtsräume sind nicht mehr miteinander kompatibel, befürchten Fachleute, und das einzige, worauf man sich dann noch einigen kann ist, wie wir Waren von A nach B verschiffen – eine schreckliche Vorstellung.

Geht es in den vier Ausgaben von „scobel“ eigentlich auch um den Menschen Kant, der Sohn eines Handwerkers war, exzellent Billard gespielt hat und seine Heimatstadt Königsberg kein einziges Mal verlassen hat?

Weniger, weil ich das nicht so ergiebig finde. Er hat ohne Frage ein interessantes Leben geführt, wobei ich bis heute nicht so recht weiß, wie ich ihn einordnen soll. Er war wohl viel witziger als man weithin angenommen. Nach allem was man weiß, muss er auch ein ganz charmanter Gastgeber gewesen sein – Entertainer wäre wohl zu viel gesagt. Er ist zwar nie aus Königsberg herausgekommen, war aber dank eines enormen Briefwechsels ungeheuer gut vernetzt und über die neuesten Entwicklungen immer bestens informiert. Das Internet hätte ihn bestimmt begeistert.

Hätte er einen eigenen Blog im Netz gehabt?

Ich glaube ja.

Diskussion über den Gottesbegriff

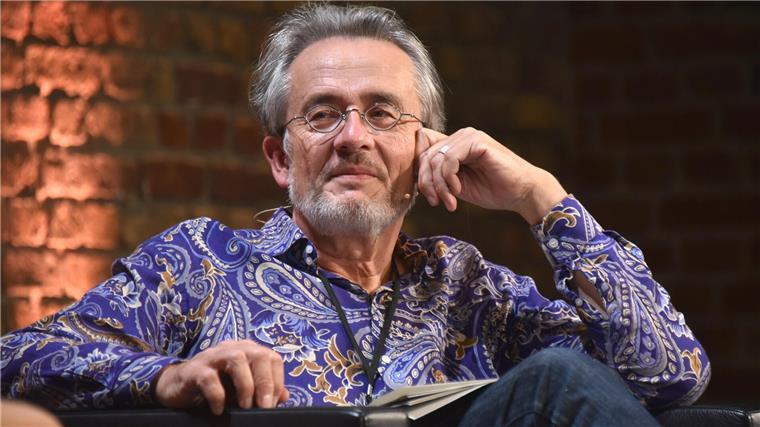

Und wie wichtig ist er Ihnen persönlich, Sie sind schließlich selber Philosoph?

Eines der ersten Bücher, die mir mein Vater geschenkt hat, war die Philosophiegeschichte von Störig. Ich war 13 und die gute Zusammenfassung über Kant in diesem Buch hat mich begeistert. Daraufhin habe ich mich im Religionsunterricht mit meinem Religionslehrer über den Gottesbegriff gestritten und dabei Argumente von Kant verwendet. Daraufhin machte er mich vor der ganzen Klasse lächerlich und meinte, was ich kleiner Pimpf mir eigentlich einbilden würde, so zu tun, als hätte ich Kant verstanden. Seitdem hat mich Kant durch mein philosophisches Leben begleitet.

Und haben Sie sein anspruchsvolles Hauptwerk „Die Kritik der reinen Vernunft“ ganz gelesen?

Bis auf ein paar Kapitel habe ich das Buch ganz gelesen. Wichtiger war mir aber immer die „Kritik der Urteilskraft“, die ich sogar zweimal durchgeackert habe.

© Horst Galuschka

Fernsehmoderator, Autor, Philosoph: Gert Scobel.

Kant hat sich ja vorgestellt, dass wir eines Tages dank unseres Vernunftvermögens zu einer einheitlichen Rechtsordnung finden.

Gert Scobel