Wandel ist die einzige Konstante

Das Deko-Nilpferd ist nicht das einzig Ungewöhnliche in dieser Schau. Noch überraschender ist, dass Hanswerner Kirschmann keine fertige Ausstellung präsentiert. Es ist lediglich ein „Zwischenstand“, wie Arie Hartog, der Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, sagt. Dieser Prozess ist mit der Eröffnung nicht abgeschlossen. Denn der Bildhauer aus Bremen schlägt für sechs Wochen sein Atelier auf Zeit im Museum auf. Im linken Flügel steht seine Werkbank. Er wird dort noch neue Arbeiten fertigstellen, andere ein bisschen verändern oder verrücken. Die Besucher können diese Entwicklung verfolgen, vorausgesetzt sie gehen mehrmals in die Schau mit dem zunächst etwas rätselhaft erscheinenden Titel „Plattengrammatik“.

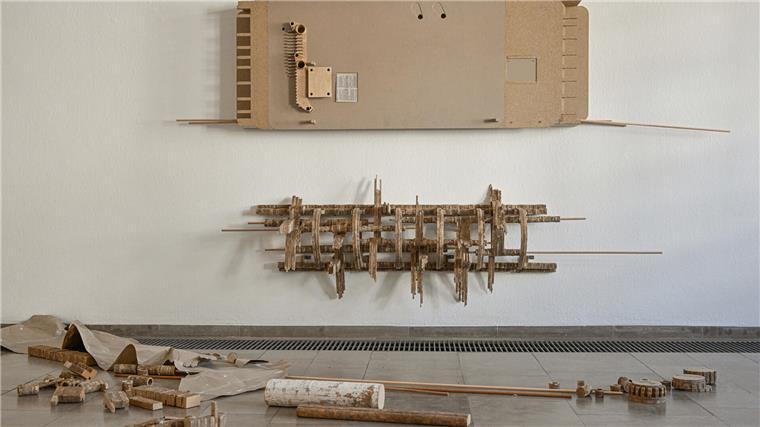

Grammatik - das klingt irgendwie nach Regeln im Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht, nach Regeln, die der Außenstehende erst einmal nicht versteht und sich mühsam aneignen muss. Die Arbeiten von Kirschmann folgen ebenfalls ihren eigenen Gesetzen, die die Nicht-Eingeweihten nicht auf Anhieb begreifen. Was sie allerdings erkennen, ist, dass sich bestimmte Formen wiederholen, sie sind nie ganz gleich, nur ziemlich ähnlich. Es gehe dem Bildhauer, den Hartog als einen der wichtigsten und interessantesten Künstler in Bremen bezeichnet, immer um das Verhältnis von Fläche und Raum, von Objekt und Skulptur.

Seine Werke sind aus Spannplatten oder Sperrholz

Kirschmanns Arbeiten schmeicheln nicht den Augen. Sie sind nicht schön im herkömmlichen Sinn, obwohl der Künstler selbst den Begriff „Schönheit“ für seine Arbeiten verwendet. Im Gegenteil, sie sind sperrig. Das Material, Spannplatten und Sperrholz, lässt uns eher an jugendliche Laubsägearbeiten denken als an hochwertige Bildhauerei. Doch da sind wir wohl nicht ganz auf der Höhe. Kirschmann ist nicht der einzige zeitgenössische Künstler, der sich diesem Material verschrieben hat. Manfred Pernice, einst Bremerhaven-Stipendiat und heute international ein gefragter Mann, fertigt seine rauen Gebilde ebenfalls aus Sperrholz.

Zurück zu Kirschmann: Dessen Objekte lassen sich nicht auf den allerersten Blick entschlüsseln, sondern wirken seltsam fremd wie sie da in der Ausstellung ihren Platz behaupten. Gehören sie wirklich in ein Museum? Sind das nicht ganz alltägliche Dinge wie ein Tisch, ein PC-Turm, ein Schrank oder ein Rohr? Mitnichten. Spätestens beim zweiten Blick wird klar, sie erfüllen gar keinen Zweck. Selbst auf die Stühle, die oben auf der Riesenskulptur in der Eingangshalle platziert sind, kann sich niemand setzen. Soll es auch nicht.

Mit seinen „Möbeln“ besetzt Kirschmann eine Position in der gegenstandslosen Malerei. Er reduziert nicht - wie so viele - den Gegenstand immer weiter, das Pathos der inhaltslosen Kunst ist ihm fremd. Er lässt durchaus Deutungen zu, doch wenn sie zu klar werden, greift er ein, verändert eine Kleinigkeit.

Der Künstler spielt mit Positiv- und Negativformen

Kirschmann nähert sich dem, was er im Raum schafft, zunächst über die Zeichnung. Mit dem Bleistift erkundet der Bremer ebenfalls, wie Linien eine Fläche erschließen. Der Künstler, der das Handwerkliche hoch schätzt, spielt mit Positiv- und Negativformen. Seine Zeichnungen sind allerdings keine Entwürfe, sondern eigenständige Arbeiten.

Als Grundlage seiner Sondierung im Raum verwendet Kirschmann wenige Millimeter dicke Spannplatten und Sperrholz. Schicht um Schicht fertigt er aus diesem dünnen Material sowohl monumentale Werke als auch kleinere Objekte. Ein von Kirschner Schritt für Schritt entwickelter Formenkanon bildet dabei die Konstante, der allerdings immer weiter entwickelt wird. „Ich habe Angst vor Wiederholungen“, gesteht der Künstler.

Große und kleine Setzungen verwandeln einen Raum in ein Werk. Meist ordnet sich der gesamte Raum Kirschmanns Gestaltungswillen unter. Manchmal muss sich der Künstler mit vorgefundenen Gegebenheiten abfinden. So kann er nicht einfach Wände einreißen oder eine Klimaanlage abmontieren. Dann verleibt er sie - wie im Marcks-Haus - einfach seinem Konzept ein.

Bei diesem Bildhauer ist wie bei vielen seiner Kollegen ein Sockel nicht einfach ein Sockel, er ist dazu da, eine Skulptur im rechten Licht erstrahlen zu lassen. Er ist ebenfalls nicht - wie bei den postmodernen Bildhauern - ein eigenständiges Kunstwerk. Die Grenzen von Sockel und Skulptur lotet Kirschmann von Arbeit zu Arbeit neu aus.

Die Veränderung ist die Konstante in diesem Werk. Deshalb lohnt sich ein Wiederkommen allemal, die einmal gelöste Eintrittskarte gilt auch für einen weiteren Besuch. Ob das Nilpferd ohne Vorderbeine dann immer noch auf seinem Platz liegt, wird sich zeigen. Eigentlich passt dieses figürliche Nilpferd ganz gut in Kirschmanns Konzept. Denn dieser Bildhauer will sich einfach nicht festlegen. Selbst die von ihm errichtete gegenstandslose Ordnung ist ihm irgendwie suspekt.

© Beckefeld/Museum

Hanswerner Kirschmanns Objekte erinnern an Dinge oder Möbelstücke, die man so oder so ähnlich schon einmal gesehen hat. Doch um Bedeutung geht es dem Bildhauer weniger, er lotet das Verhältnis zwischen Fläche und Raum aus.

Auf einen Blick

Was: Hanswerner Kirschmann „Plattengrammatik“

Wo: Gerhard-Marcks-Haus, Am Wall 208 in Bremen

Wann: Bis zum 17. November. Die Schau ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu sehen, donnerstags bis 21 Uhr

Eintritt: 10 (ermäßigt 5) Euro. Jeden 1. Donnerstag im Monat ist der Eintritt frei