Ein Fest für die verdeubelte Deern

Zum Fest zu ihrem 150. Geburtstag sind alle gekommen, enge Freundinnen wie Clara Westhoff und Ottilie Reylaender, gute Bekannte wie Martha Vogeler und entfernte Kolleginnen wie Käthe Kollwitz. Sogar ein paar Künstlerinnen von heute erweisen der Wegbereiterin der Moderne ihre Referenz. Ob es Sinn macht, sie alle unter dem Titel „Weggefährtinnen“ zusammenzufassen, sei dahingestellt. Was bei dem Rundgang durch alle vier Häuser - die Große Kunstschau, die Kunsthalle, das Haus im Schluh und der Barkenhoff - deutlich wird, ist, wie schwer es für Künstlerinnen war und manchmal noch ist, sich zu behaupten.

Zu Lebzeiten nur wenige Bilder verkauft

Nur vier Bilder verkaufte Paula Modersohn-Becker, am 8. Februar 1876 geboren, zu ihren Lebzeiten. In der kurzen Schaffenszeit, die ihr vergönnt war - mit gerade mal 31 Jahren starb sie am 20. November 1907 im Kindbett - schuf sie 700 Gemälde und über 2000 Zeichnungen. „Sie ist wirklich eine Ausnahmekünstlerin, die inzwischen internationalen Ruf genießt“, betont Beate Arnold, Künstlerische Leiterin der Großen Kunstschau. Heute strömen die Massen zu Ausstellungen mit ihren Arbeiten, ob in Kopenhagen, Paris, New York und Chicago. Und in diesem Sommer natürlich nach Worpswede.

Nicht nur die Kunstgeschichte drückt die Malerin posthum an ihr Herz, auch das Publikum kann sich nicht sattsehen an ihren Kinderbildern, Landschaften und Selbstbildnissen. Was sie wohl davon halten würde? Zu ihrer Zeit blies ihr ein kräftiger Gegenwind ins Gesicht. So wetterte Arthur Fitger, der Bremer Kritikerpapst, 1899 über die „minderwertigen Schülerarbeiten“ von Marie Bock und Paula Becker.

1898 zog Paula Modersohn-Becker nach Worpswede

Doch alle Polemik konnte weder sie noch ihre Weggefährtinnen aufhalten. Zwar blieben die Künstlerinnen bis 1919, dem Jahr, in dem Frauen in Deutschland Wahlrecht und Lehrfreiheit erhielten, vom Akademie-Studium ausgeschlossen. Doch sie wussten sich zu helfen, gingen auf private Zeichen- und Malschulen oder besuchten Künstlerkolonien. Paula Becker zog 1898 nach Worpswede, wo sie der Maler Fritz Mackensen unterrichtete und wo sie Gleichgesinnte wie Clara Westhoff, Ottilie Reylaender und Martha Vogeler kennenlernte.

Die Malerinnen, das belegen in der Großen Kunstschau viele Beispiele, beanspruchten ihren Anteil am Kunst-Himmel. Nicht nur Paula Modersohn-Becker, sondern auch die Berliner Großstadtpflanze Julie Wolfthorn, die sich mit exzellenten Porträts im Vorkriegsdeutschland einen Namen machte. Oder Käthe Kollwitz, die mit ihren Arbeiten Partei ergriff für die Mühseligen und Beladenen. Oder Käte Lassen, die sich in den dreißiger Jahren allerdings von den Nazis vereinnahmen ließ. Sie alle hatten eines gemeinsam: Es war schwer, sich eine künstlerische Existenz aufzubauen. Und es war fast unmöglich Mutter und zugleich Künstlerin zu sein.

Martha Vogeler erfand sich als Unternehmerin neu

Martha Vogeler (1879-1961), dieses elegische Wesen, das auf den Bildern ihres Mannes Heinrich sehnsüchtig den Frühling erwartet, erfand sich nach der Trennung von Heinrich als Unternehmerin neu. Als Kunstweberin, die nebenbei Zimmer vermietete, verdiente sie nun ihr Geld. Das wird im Haus im Schluh deutlich, allerdings auch, dass sie als Malerin eher in der Hobby-Liga spielt.

Da war Paula Modersohn-Becker aus anderem Holz geschnitzt. Schon bei ihren frühen Kinderbildnissen reduzierte sie die Figuren auf das Wesentliche, rückte sie nah heran. Nicht das Seelenleben, nicht die Psychologie interessierte die Malerin, sondern das Typische, das, was die Zeit überdauern könnte.

Sie wagte Experimente - dabei diente ihr das eigene Konterfei immer wieder als Studien- und Testobjekt. Doch „die verdeubelte Deern“, wie ihr Mann Otto Modersohn sie nannte, blieb eine Einzelkämpferin. Denn sie stand ziemlich allein zwischen zwei Künstlergenerationen, zu denen sie keinen Kontakt pflegte: zwischen den Alten, das waren die Impressionisten um Max Liebermann, und den jungen Wilden, den Expressionisten. Und im „Zauberland Worpswede“ konnten ihre Weggefährtinnen nicht mit ihr Schritt halten.

Ottilie Reylaender mag es erzählerischer

„Als ich mit 15 Jahren nach Worpswede kam, brachte mich Mackensen gleich am ersten Tage zu seiner Schülerin Paula Becker. Sie sollte mir zeigen, wie man Zeichenpapier aufspannt, wie man mit den Bauern umgeht, um sie zu Modellen zu gewinnen“, erinnerte sich Ottilie Reylaender (1882-1965). Das hatte Folgen: Sie interessierte sich wie ihre sechs Jahre ältere Freundin weniger für die Landschaft, die ihr Lehrer so schätzte, als vielmehr für die menschliche Figur. Das beweist nicht nur ihr Hauptwerk „Zwei Freundinnen in Bergedorf“ in der Kunsthalle. Anders als Paula sind ihre Arbeiten allerdings erzählerischer und naturalistischer. Das trifft sowohl auf die Landschaften als auch die Aktbilder zu.

Dass beide oft Kinder malten, hatte einen einfachen Grund. Kinder, kleine Mädchen zumal, waren in Worpswede verhältnismäßig leicht gegen ein geringes Entgelt zum Stillsitzen zu bringen. Die spindeldürre Beta, die sich für Reylaender auf einen Stuhl hockte, war eines der Kinder, die, wie der Dichter Rainer Maria Rilke beobachtete, nicht lächelten, „weil die Mütter nie gelächelt“ hatten und deren Ernsthaftigkeit noch heute anrührt. Glücklich sieht das Mädchen nicht aus. Eher so, als frage sie sich, wie sie um Himmels willen in diese Situation geraten sei, so splitterfasernackt zu posieren. Mit aufgerissenen Augen schaut sie waidwund die Betrachter an und wirkt genauso verhärmt wie die Kleine in Paula Beckers „Stehendem Mädchenakt“, eine Leihgabe vom Bremerhavener Kunstverein. Die Malerin verzichtete völlig darauf, die junge Nackte mit irgendwelchen Attributen zu schmücken. So gelingt ihr das Kunststück, das Abstrakte mit dem Einfühlsamen zu vereinen.

Clara Westhoff fertigt eine Büste von ihrer Freundin

„Die möchte ich zur Freundin haben. Groß und prachtvoll anzuschauen ist sie - und so ist sie als Mensch und als Künstler“, begeisterte sich Paula Becker, als sie Clara Westhoff (1878–1954) im Dezember 1898 zum ersten Mal traf. Die Büste, die die Bildhauerin später von ihrer Freundin anfertigte, kündet von der besonderen Beziehung der beiden Frauen. Wer heute vor der Bronze steht, hat fast das Gefühl, der Malerin leibhaftig zu begegnen. Durch die leicht nach vorn gebogenen Schultern, den vorgereckten Hals und den wie witternd vorgestreckten Kopf fängt Westhoff die Persönlichkeit ihrer Freundin ein. Jede Falte und jedes Äderchen verdeutlicht, dass Westhoff bei dem französischen Bildhauer-Star Auguste Rodin in die Schule ging. Die Schau im Barkenhoff belegt, dass sie als Bildhauerin Großes leistete. Doch die Wümme-Landschaften, die sie zu allen Jahres- und Tageszeiten auf die Leinwand bannte, bleiben eher Durchschnittsware.

Wie sehr Paula mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Moderne stürmte, das führen uns auch heutige Künstlerinnen vor Augen, die sich immer noch mit der Vorreiterin auseinandersetzen, wie Annemirl Bauer, die bei ihrem Akt allerdings den männlichen Blick thematisiert. Dass Frauen in anderen Ländern immer noch um Selbstbestimmung ringen, daran erinnert Anahita Razmi mit ihrer Außen-Installation „Neun Worte“, die die Proteste im Iran unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“ aufgreift.

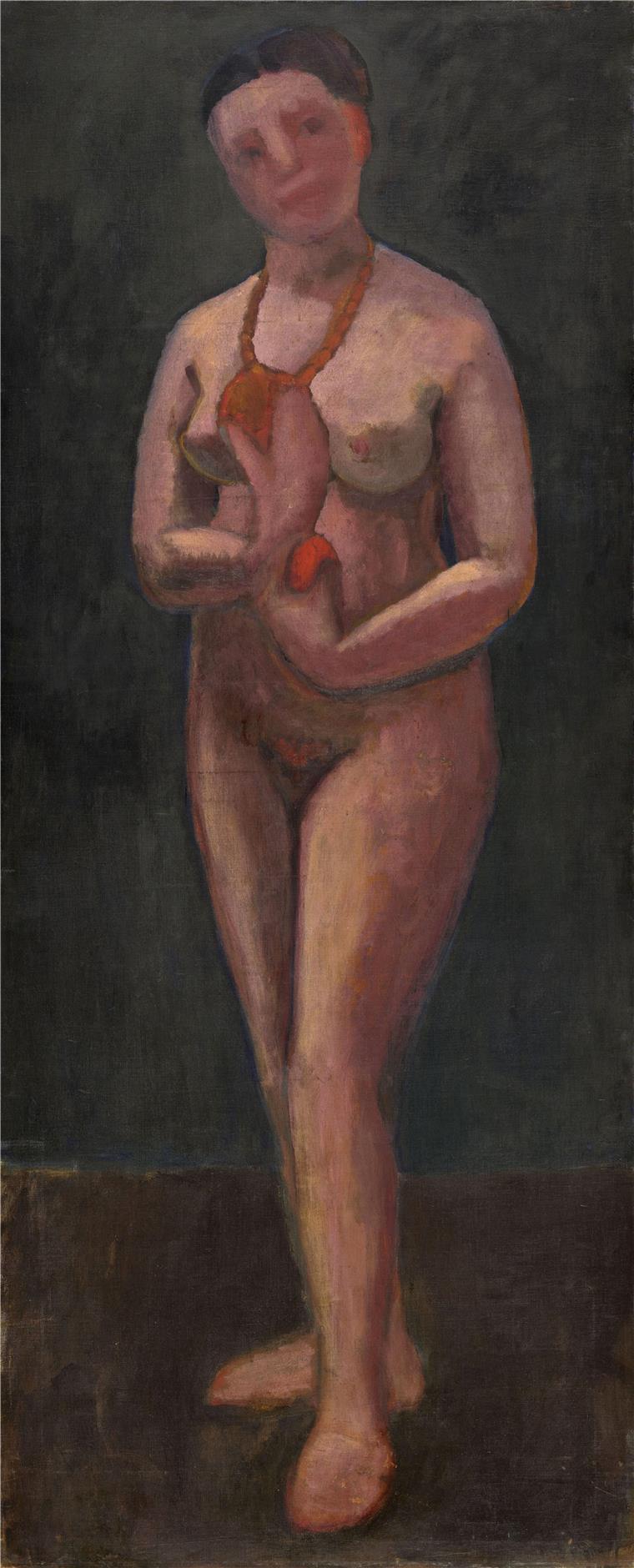

© Albertinum

Zu ihren Lebzeiten verließ das „Selbstbildnis als stehende Akt“ nicht das Atelier von Paula Modersohn-Becker. Dass sie sich lebensgroß nackt malte, war, so Kurator Stefan Borchardt, wohl das erste Mal in der Kunstgeschichte.

© Rüdiger Lubricht

Ottilie Reylaender, jünger als Paula Modersohn-Becker, lernte viel von ihrer Freundin. Auf dem „Selbstporträt mit weißer Bluse“ blickt sie sehr ernst.

Auf einen Blick

Was: „Paula Modersohn-Becker und ihre Weggefährtinnen. Der unteilbare Himmel“

Wo: Große Kunstschau, Worpsweder Kunsthalle, Barkenhoff und Haus im Schluh in Worpswede

Wann: Vom 29. Juli bis zum 18. Januar 2026. Drei Häuser haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Haus im Schluh dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt: Für alle vier Häuser 25 Euro. Das Ticket gilt ab dem Kauf für ein Jahr

© Photographer: Constantin Beyer,

Die Büste, die die Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff, von ihrer Freundin Paula anfertigte, kündet von der besonderen Beziehung der beiden Frauen.