Wo das Licht oft magisch leuchtet

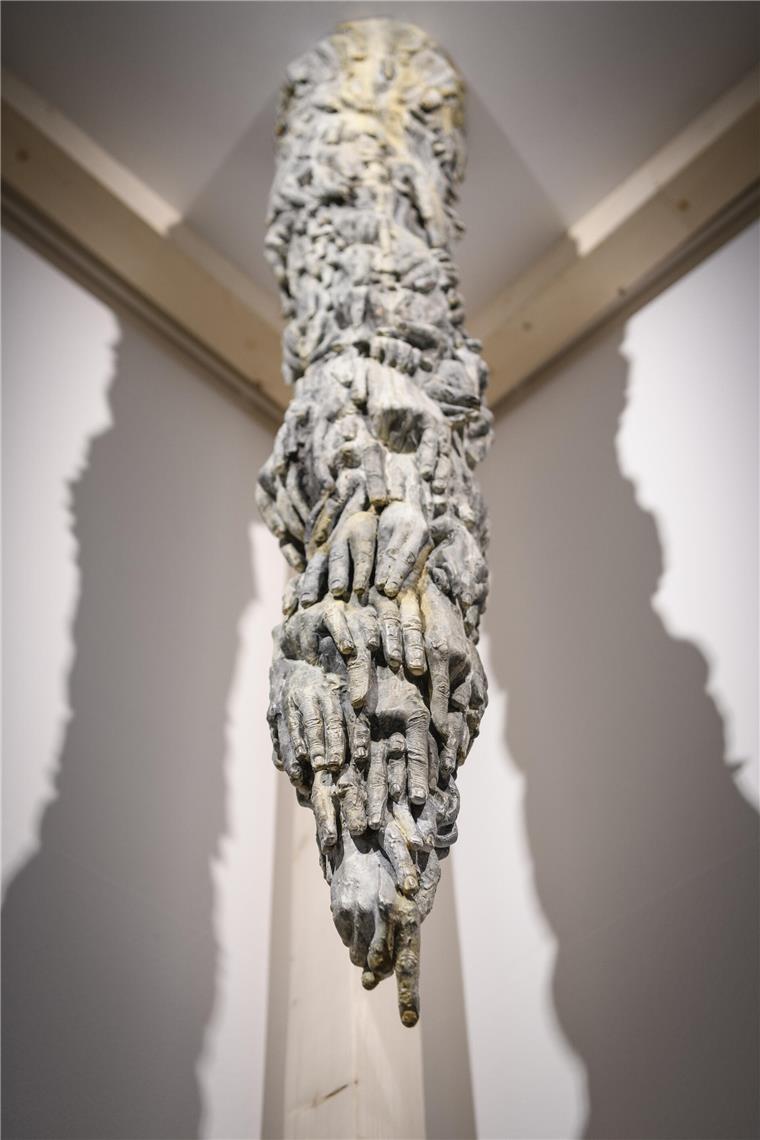

Der Eingang des Paula Modersohn-Becker Museums ist auch ohne den Eingriff der Studentin Bissan Badran, die von den Handabdrücken in einer Höhle in Patagonien inspiriert wurde, sehr besonders. „Das ist schon einzigartig hier“, sagt denn auch Museumsdirektor und Kurator Frank Schmidt. Er steht im Vestibül und zeigt Fotos von 1927, dem Jahr, in dem das erste Bildhauermuseum, das weltweit einer Frau gewidmet ist, eröffnet wurde. Erbaut von dem Künstler und Architekten Bernhard Hoetger (1874-1949), der am 4. Mai seinen 150. Geburtstag feiern würde. Grund genug, der „Faszination Höhle“ in einer Ausstellung nachzuspüren.

„Höhlen sind seit Urzeiten mit der menschlichen Kultur eng verbunden“, betont Schmidt. „Unsere Vorfahren nutzten sie als Schutzräume und für rituelle Feste. In ihnen haben sich mit den Höhlenmalereien die ersten Kunstwerke erhalten.“ Wie eben in der Cueva de las Manos in Argentinien, in der die Bewohner ihre Handabdrücke hinterließen. Und Höhlen faszinieren die Menschen bis heute, wie die 19 Studenten der Bremer Hochschule für Künste beweisen, die mit ihren Arbeiten abwechselnd den Eingangsbereich bespielen.

Als „Familiengruft“ verspottet

Hoetger wählte die Höhle als Ausgangspunkt für sein expressionistisches Gebäude, weil er die Besucher vom Dunkeln ins Licht führen wollte. Das erschien einigen Kritikern damals arg übertrieben, sie spotteten: „Die Eingangshalle scheint als Grotten-Sehenswürdigkeit gedacht zu sein. Künstliche Beleuchtung, die in dieser Familiengruft auch tagsüber nicht zu entbehren ist, sorgt wenigstens für bengalische Effekte, unterstützt von einem fulminanten Deckenzauber.“

Die Besucher, so Hoetgers Plan, sollten aus dem Dunklen kommen, damit die Werke seiner Freundin Paula Modersohn-Becker in den oberen Geschossen heller erstrahlen konnten.

Im Erdgeschoss wartet auf die Besucher heute eine Wohnlandschaft in Lila, Orange und Rottönen, entworfen 1970 von dem dänischen Designer Verner Panton. Mit der wollte das Chemieunternehmen Bayer auf der Kölner Möbelmesse zeigen, was für herrlichen Schaumstoff es herstellen konnte. Also Schuhe aus und hinein in diese farbintensive Höhle, in der es sich herrlich lümmeln und träumen lässt: von schützenden wie bedrohlichen Höhlen, von solchen, die in der Natur vorkommen und solchen, die künstlich geschaffen wurden. Denn manchmal kennt der Erfindergeist keine Grenzen - vorausgesetzt man verfügt wie der Bayernkönig Ludwig II. über das nötige Kleingeld.

Kuratoren haben 50 Beispiele zusammengetragen

Nicht nur Monarchen, sondern auch Künstler haben sich immer wieder von Höhlen anregen lassen. Die Kuratoren Schmidt und Katharina Rüppell haben mehr als 50 Beispiele zusammengetragen, angefangen im 17. Jahrhundert bis hinein in die Gegenwart. In den fünf Sälen im Erdgeschoss sind sie alle versammelt, die Gemälde, Fotografien, Videos und Installationen von so unterschiedlichen Künstlern wie Eugène Delacroix, Franz Catel, Per Kirkeby, Axel Hütte und Mamma Andersson.

Erwandern wir also die unterschiedlichen Höhlen-Formationen. Wer aus der Panton-Höhle wieder herauskrabbelt, der landet unweigerlich vor der „Blauen Grotte“ in Capri, einem Großbilddia von Wolfgang Hainke, der ein kleines Schwarz-Weißfoto von 1905 ins Monumentale steigert. Eigentlich zeigt die historische Aufnahme die Höhle von außen, zwei Fischerboote mit ihren Passagieren warten auf Einlass. Hainke hat allerdings sein Bild in blaues Licht getaucht, ganz so wie das mystische Blau im Innern leuchtet.

Die Grotte soll schon der römische Kaiser Tiberius aufgesucht haben. Entdeckt, oder vielmehr wiederentdeckt, haben sie zwei deutsche Künstler. 1826 schwammen August Kopisch und Ernst Fries nicht nur dort, sondern malten auch den magischen Ort.

Für die Farben fehlen die Worte

Den überwältigenden ersten Eindruck fängt Fries in einer kleinen Ölskizze ein: das Spiel des Lichts, das den Meeresboden reflektiert, das sich im und auf dem Wasser bricht und an den Felswänden widerspiegelt. Kopisch wiederum schwärmt in einem Brief an seine Mutter von den wunderbaren Farben, die er kaum beschreiben kann und deshalb Worte wie „Mutterflammenlichtblau, Chrysograsbrillantfeuergrün“ erfindet, „Farben, nach denen man in jeder Kunsthandlung vergeblich fragen würde“, wie er notiert.

Zu den frühen Besuchern gehörte auch Constantin von Kügelen, der in seine Grottenwelt zwei kleine Figuren setzt, um zu verdeutlichen, wie monumental diese Höhle ist. Wie bei Caspar David Friedrich laden auch bei Kügelen diese Rückenfiguren die Betrachter dazu ein, in diese herrliche Landschaft einzutauchen. Das wollten viele Touristen auch in der Realität, der ehemalige Geheimtipp wurde zu einem überlaufenen Touristenziel.

Da hatte es König Ludwig II. von Bayern besser, er erfüllte sich den Traum von einer eigenen Grotte auf Schloss Linderhof. Mittels Wellenmaschine, Warmluftheizung und frühester Lichtmaschine konnten dort verschiedene Stimmungen erzeugt werden, leuchtete es Rot und Blau, wie es der Fischerhuder Maler Heinrich Breling auf seinen Aquarellen festgehalten hat. In dieser theatralen Inszenierung verwandelte sich der König in einen Eremiten.

Trauernde suchen Schutz

Natürlich gab es auch echte Einsiedler. „Biblische und apokryphe Texte thematisieren Höhlen auffallend oft als Rückzugsort“, weiß Kuratorin Rüppell. Der Franzose Eugène Delacroix verlegte die „Beweinung Christi“ in einen solchen Schutzraum. „Er verdeutlicht so den Schmerz über den Verlust“, so Rüppell. Normalerweise spielt sich die Szene am Fuß des Kreuzes ab.

Auch im 20. Jahrhundert ist die Faszination für Höhlen ungebrochen. Der studierte Geologe Per Kirkeby sucht in der „Dunklen Höhle“ nach dem Übergang zwischen Innen und Außen. Zeitgenossen nähern sich dem mythischen Rückzugsort meist über die Fotografie. So wie Axel Hütte, der 2008 in Mexiko eine Höhle so aufgenommen hat, dass es den Betrachtern schwerfällt zu entscheiden, wo der reale Fels aufhört und die Spiegelung beginnt. Auch Dorothy Cross entführt uns in ihrem Video „Stalacite“ in eine verzauberte Welt, in der ein Junge im Halbdunkel unter einem 10.000 Tonnen schweren Stalaktiten steht und von ihm ausgedachte Melodien singt.

Ins Licht strebten hingegen die Architekten Bruno Taut, Hans Scharoun und Wenzel Hablik mit ihren visionären Entwürfen. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das wusste bereits Hoetger.

In seiner 15-teiligen Keramikserie „Licht und Schatten“ stehen sich positive Eigenschaften wie Glaube und Hoffnung und negative wie Habgier und Wut gegenüber. Als 15. Majolika überragt eine weibliche Figur das Ensemble, die - auf einer Schattenfigur stehend - anschaulich den Sieg des Lichts über das Dunkle symbolisiert.

„Licht und Schatten“ prägten auch Hoetgers Leben. Der umtriebige Künstler, der wie sein Mäzen Roselius mit den Nationalsozialisten sympathisierte, hätte gerne seine Kunst in den Dienst der dunklen Macht gestellt. Doch die wollte nicht - daran konnte auch sein goldfarbenes Relief „Lichtbringer“ am Eingang zur Böttcherstraße nichts ändern, das er als eine Hommage an Hitler deutete. Gut für den Bildhauer und Architekten, dass der Diktator ihn nicht verstand.

© Museum

Auf historischen Aufnahmen wird der Höhlen-Charakter des Eingangs noch deutlicher. Den Weg die Treppe hinauf ins Paula Modersohn-Becker Museum verstand der Erbauer Bernhard Hoetger als einen Weg von der Dunkelheit ins Licht.

© Hannes von der Fecht

Die Blaue Grotte fasziniert Künstler seit ihrer Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert. Der Zeitgenosse Wolfgang Hainke taucht sogar den Eingang zur Höhle auf Capri in blaues Licht, das eigentlich nur im Innern leuchtet.

Auf einen Blick

Was: „Faszination Höhle“

Wo: Paula Modersohn-Becker Museum, Böttcherstraße 6-10 in Bremen

Wann: Bis zum 9. Juni. Die Schau ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet

Eintritt: 12 (ermäßigt 8 Euro)

Katalog: 32 Euro

© Hannes von der Fecht

Die Dänin Mamma Anderson sieht ihren „Cave“ eher abstrakter.

© Hannes von der Fecht/epd

Dorothy Cross lässt ein bizarres Tropfsteingebilde aus Bronze im Museum wachsen.