„Meine Söhne haben meine Bücher nicht gelesen“

Der Roman schildert Kindheit und Jugend des Sputnik genannten Protagonisten, Berkels Alter Ego, in den 70er Jahren. Christian Berkel kam 1957 in Berlin zur Welt und lebte in seiner Jugend zeitweise in Frankreich. Er absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. 1977 stand er für Ingmar Bergmans Drama „Das Schlangenei“ vor der Kamera. Seitdem war er in deutschen TV-Serien und internationalen Kinofilmen wie „Operation Walküre“ oder „Inglourious Basterds“ zu sehen. Berkel ist mit der Schauspielerin Andrea Sawatzki verheiratet, das Paar hat zwei erwachsene Söhne und lebt in Berlin.

Herr Berkel, vor sieben Jahren haben Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht, „Der Apfelbaum“, jetzt erscheint der finale Teil der Romantrilogie. Was hat damals den Anstoß zum Schreiben gegeben?

Es war der Wunsch, eine Geschichte des 20. Jahrhunderts anhand von drei verschiedenen Generationen einer Familie zu erzählen. Ausgehend von der Geschichte meiner eigenen Familie, die aber in allen drei Romanen stark fiktionalisiert geschildert wird.

Der Protagonist Ihres dritten Romans wird von Familie und Freunden Sputnik genannt, seine Geschichte hat sehr viele Parallelen mit Ihrer Biografie. War das auch Ihr Spitzname?

Nein, ich selber wurde nie so genannt. Aber ich bin im Oktober 1957 geboren, in dem Jahr, in dem der erste Sputnik in die Erdumlaufbahn geschossen wurde, und tatsächlich wurde ich meinem Vater als Baby mit den Worten „Hier kommt Ihr Sputnik“ übergeben.

In dem Buch verknüpfen Sie Ihre eigene Lebensgeschichte mit den vielfältigen Umbrüchen im Deutschland der 70er Jahre…

In den 70er Jahren hat sich vieles ereignet, was sich heute spiegelbildlich zu wiederholen scheint. Stichwort Israel, Stichwort Rassismus, Stichwort Terrorismus – auch wenn es heute eine andere Form von Terrorismus ist. Dazu kam: Der Dialog mit der 68er-Generation war für die Älteren fast unmöglich, und wir erleben es heute wieder, dass der Dialog in der Gesellschaft und zwischen den Generationen schwieriger wird. Wir müssen endlich lernen, dass wir den Dialog suchen müssen, sonst entsteht am Ende Gewalt daraus.

© dpa

Szene aus der amerikanischen TV-Serie „Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss“.

Das Schweigen über die Verbrechen der NS-Zeit spielt im Buch eine zentrale Rolle. Erst als Sputniks Familie gemeinsam mit Bekannten die epochale Serie „Holocaust“ sieht, beginnt ein Dialog.

Diese Serie hat damals unglaublich viel bewegt in Deutschland, weil die Leute emotional darauf eingestiegen sind und plötzlich bereit waren, eine Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit zuzulassen. Ich bin zuversichtlich, dass momentan eine junge Generation wieder sehr interessiert ist an diesem Thema. Die Zeitzeugen sind nun fast alle gestorben, und jeder von uns muss sich fragen: Wie verhalte ich mich zu dieser Geschichte? Was weiß ich darüber? Wie kann ich mehr darüber erfahren? Wie kann ich etwas dazu beitragen, dass sich solche Dinge nicht wiederholen? Denn wir erleben ja gerade, dass Rassismus oder ganz konkret auch Antisemitismus wieder um sich greifen.

Ihre Mutter war Jüdin und unter den Nazis jahrelang im berüchtigten Lager Gurs interniert. Sie selber sind katholisch getauft, die Suche nach Ihrer Identität zieht sich durch Ihre Bücher. Sind Sie inzwischen mit sich im Reinen?

Die Frage, die mich lange umgetrieben hat, war: Was bin ich denn nun eigentlich? Deutscher, Jude, Halb-Franzose? Damit habe ich durchs Schreiben meinen Frieden gemacht, indem mir klar geworden ist: Ich brauche gar keine 100-prozentige Zugehörigkeit hier oder da. Ich gehöre zu denen, die zwischen den Stühlen aufgewachsen sind. Margot Friedländer hat gesagt: Es gibt kein christliches Blut oder jüdisches Blut oder muslimisches Blut, es gibt nur Menschenblut. Wir sollten nach dem Verbindenden, nicht nach dem Trennenden suchen.

Sie schreiben detailliert über sehr intime Dinge: Suizidgedanken, Drogentrips, Sexualität. Bei welchen Passagen ist es Ihnen am schwersten gefallen, sie zu Papier zu bringen?

Am schwersten ist mir gefallen, da überhaupt reinzufinden. Am Anfang stand für mich die Frage im Raum: Wie fiktionalisiere ich mich selber? Sputnik heißt ja übersetzt „Der Begleiter“. Wie gelingt es mir, eine Figur zu erschaffen, die es mir erlaubt, sehr persönlich zu werden, eine persönliche Geschichte zu erzählen, aber nicht eine private? Das hat sehr lange gedauert – seit 2020 habe ich an „Sputnik“ gearbeitet. Da hat es viele Anläufe gegeben, ein paar Hundert Seiten, die im Papierkorb gelandet sind, bis ich den Zugriff gefunden habe.

Was sagen Ihre Söhne eigentlich über Ihre Romane?

Ich glaube ganz ehrlich, dass sie die Bücher noch nicht gelesen haben, zumindest haben sie es mir nicht gesagt und ich werde sie auch nicht bitten, sie zu lesen. Ich glaube, in diesem Alter hätte ich das vielleicht auch nicht getan, da ist man mehr damit beschäftigt, seine eigene Identität zu suchen und will nicht unbedingt erfahren, wie der Vater das getan hat. Man ist ja mehr in der Abnabelungsphase.

Können Sie in wenigen Worten sagen, was Ihre Botschaft an den Leser ist?

Es ist ein Entwicklungsroman über die Menschwerdung einer Hauptfigur, ihre inneren und äußeren Kämpfe. Wie geht jemand durch sein Leben, das wie jedes Leben von den privaten Umständen geprägt ist, aber auch eine historische Sozialisierung erfährt. Zwischen diesen beiden Ebenen, dem Privaten und dem Öffentlichen, entsteht eine Reibung. Die Frage, die mich am stärksten beschäftigt hat, ist: Was ist eine Identität überhaupt? Dahinter stehen die vier Kantischen Fragen: „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich tun?“, „Was darf ich hoffen?“, und „Was ist der Mensch?“

Haben Sie etwa wie Ihr Protagonist mit elf Jahren schon die Werke von Immanuel Kant gelesen?

Nein (lacht). Sehr viel später erst. Ich bin aber viel stärker von einem Autor wie Proust beeinflusst als von Kant.

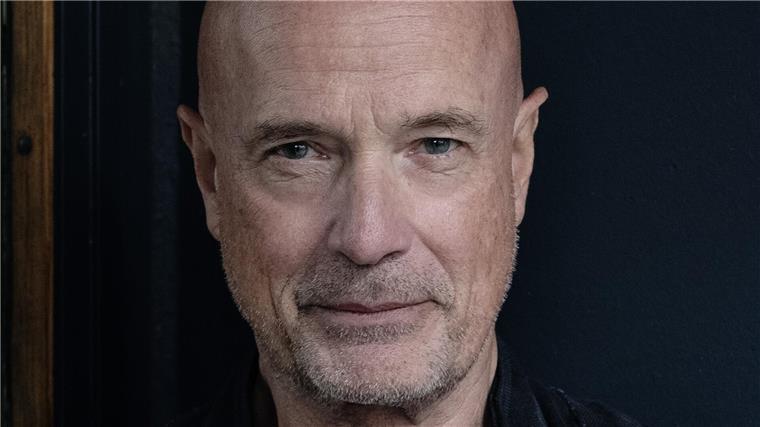

© Gerald von Foris

Christian Berkel

Brauchen Sie wie Marcel Proust ein schallgedämpftes, mit Kork tapeziertes Zimmer, um zu schreiben?

Nein, das gerade nicht – aber Ruhe ist mir schon sehr wichtig. Und ich möchte immer nach draußen in die Natur schauen können. Ich schreibe in meinem Arbeitszimmer. Aber es gibt auch Phasen, in denen ich das Gefühl habe, ich habe mich festgefahren. Dann hilft es mir, auch mal ein paar Tage in ein Hotel zu gehen. Möglichst nichts Besonders, kein tolles Hotel, sondern eine ganz einfache, neutrale, fremde Umgebung. Das kann manche Irrwege und Blockaden lösen.

Wie steht es um die angedachte Verfilmung Ihres Debütromans „Der Apfelbaum“, ist die im Sande verlaufen?

So könnte man es formulieren. Es sollte eine sechsteilige Miniserie werden, es gab schon zwei Drehbücher für die ersten beiden Folgen. Dann kam die Pandemie, dann wurde auf einmal alles zu teuer, der damalige Sender hat sich zurückgezogen. Aber da die Problematik der deutschen Geschichte nicht verschwindet, bin ich ganz guten Mutes, dass das Buch sicherlich irgendwann verfilmt wird.

In „Sputnik“ lehnt der Protagonist kurz nach seiner Schauspielausbildung eine TV-Rolle ab, die ihm eine sechsstellige Gage eingebracht hätte. Ist das wirklich so passiert?

Das ist tatsächlich autobiografisch. Es ging um Hans Falladas „Ein Mann will nach oben“, das wurde dann vom ZDF 1978 in 13 Teilen sehr schön verfilmt, nur eben ohne mich. Ich hatte zuvor im letzten Jahr meiner Ausbildung drei oder vier Filme gedreht, darunter einen „Tatort“ mit Curd Jürgens. Danach kamen ganz viele Fernsehangebote für mich, ich hätte pausenlos drehen können. Aber ich wollte ans Theater. Ich wusste: Im Fernsehen kann ich eine schnelle Karriere machen und immens viel Geld verdienen, entwickle mich als Schauspieler aber nicht weiter – aber das war mir einfach wichtiger.

Werden Sie weiter Romane schreiben?

Die Trilogie über meine Familie ist zwar abgeschlossen, aber ich habe mit meinem Verlag einen weiteren Roman in der Planung. Darüber kann ich jedoch noch nichts verraten. (bal)