„Wenn die Box ins Meer fällt“

Es ist der Fall des Containerschiffes „MSC Zoe“, der Anfang 2019 in Deutschland für Aufregung sorgt. In stürmischer Nacht gehen mehr als 300 Container über Bord. Touristen und Anwohner werden auf den Inseln zu Strandpiraten, die den angeschwemmten Inhalt inspizieren und auch Beute machen. Doch was launig klingt, hat schwerwiegende Hintergründe, denn es geht um mehr als um bunte Flip Flops und Quietscheentchen im Wasser. Forscher tüfteln nun daran, wie sich solche Unfälle eindämmen lassen. Denn auch wenn sie selten sind: Die Umweltfolgen solcher Containerhavarien können drastisch sein.

In stürmischer Nacht auf dem Weg von Portugal nach Bremerhaven

Die „MSC Zoe“ gehört vor sechs Jahren zu den größten Containerschiffen der Welt: Gut 395 Meter lang und 59 Meter breit, kann sie über 19.000 Standardcontainer (TEU) laden. Das unter panamaischer Flagge fahrende Schiff ist in der Nacht auf den 2. Januar 2019 von Portugal aus auf dem Weg nach Bremerhaven, als es geschieht: In mehreren Schüben gehen bei schlechtem Wetter vor der niederländischen und deutschen Küste insgesamt 342 Boxen über Bord. Das hält der Bericht fest, den Ermittler der deutschen Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) zusammen mit Kolleginnen aus den Niederlanden und Panama am 25. Juni 2020 vorgelegt haben.

Von harmlosen Kunststoffkügelchen bis giftigen Chemikalien

Wegen der Umweltschäden stuften die Ermittler die Havarie als sehr schweren Seeunfall ein. Geschätzt 3.257 Tonnen wogen die ins Meer gefallenen Container und ihr Inhalt, heißt es im Bericht. In den Containern waren meist Konsumartikel und deren Verpackung. Vor allem Plastik wurde nach dem Unfall an die Küste der Watteninseln gespült. Ein Container war demnach mit Millionen Kunststoffkügelchen gefüllt, zwei andere hätten Gefahrstoffe enthalten, nämlich Chemikalien und Lithium-Ionen-Batterien. „Die Container und ihr Inhalt haben die Wattenmeerregion in den Niederlanden und Deutschland stark verschmutzt.“

© Spoelstra/dpa

Freiwillige sammelten Anfang 2019 am Strand der niederländischen Insel Ameland angespülte Waren ein, die aus den über Bord gegangenen Containern der MSC Zoe stammten. Andernorts machten Anwohner und Touristen als moderne Strandpiraten Beute.

Das Schiff war bei schlechtem Wetter in starkes Rollen geraten. Als mutmaßliche Ursachen für die Containerverluste zählt der Bericht mehrere Phänomene auf, darunter Kontakt oder Beinahekontakt mit dem Meeresboden und sogenanntes grünes Wasser, das sich über Deck und gegen die Ladung bewegt. Die Phänomene könnten „zu großen Beschleunigungskräften und Krafteinwirkungen auf Container und deren Sicherungsvorrichtungen“ geführt haben.

Ladungssicherung ist ein Dauerbrenner in der Branche

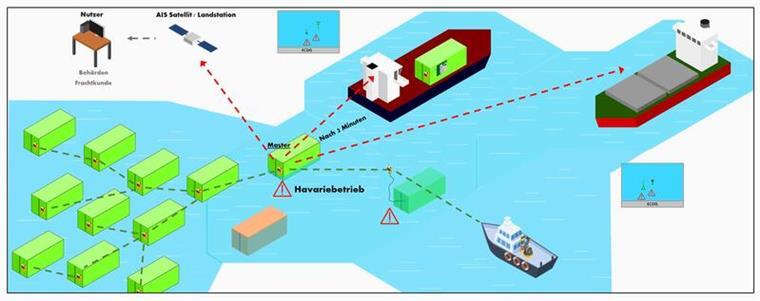

Immer wieder beschäftigt sich die Branche damit, wie die Ladung an Bord von Schiffen besser gesichert werden kann – das Thema ist ein Dauerbrenner. Einen anderen Ansatz wählt das Projekt ConTAD. Es setzt an dem Punkt an, wenn die (ersten) Boxen bereits über Bord gegangen sind. Damit könnte es besonders für ähnliche Fälle wie den der „MSC Zoe“ relevant werden, in denen sich die Havarie über längere Zeit zieht. ConTAD steht für „Container Tracking and Accident Detection“. Es geht um smarte Containertracker, die Havarien bemerken und melden, erklärt Prof. Dr. Christian Denker, Projektleiter von der Jade Hochschule in Elsfleth.

„Dafür entwickeln wir Algorithmen, die trennen können: ‚Aha, jetzt werde ich von einer Container-Brücke angehoben, jetzt bin ich auf einem Schiff, und jetzt falle ich ins Wasser.‘“

Die Tracker sollen Sensoren umfassen, die Bewegungen registrieren und Unfälle von unproblematischen Bewegungen unterscheiden. „Dafür entwickeln wir Algorithmen, die trennen können: ‚Aha, jetzt werde ich von einer Container-Brücke angehoben, jetzt bin ich auf einem Schiff, und jetzt falle ich ins Wasser.‘“ Im Wasser sollen die Tracker die Havarie über AIS melden. AIS ist das Automatische Identifikationssystem der Schifffahrt und dient insbesondere dem Schutz vor Kollisionen.

Technischer Trick soll Grenzen des AIS-Systems überlisten

Eine Herausforderung ist, dass die AIS-Kapazitäten in jedem Seegebiet begrenzt sind, erläutert Denker. Daher sei die Idee: „Wir schalten die einzelnen Containertracker, die über Bord sind, über einen separaten Funkkanal erstmal zusammen. Und dort deklarieren wir einen Master, der die AIS-Kommunikation für alle übernimmt.“ Dies schone auch die Batterien der Tracker. Das Netzwerk müsse sich stetig neu organisieren, etwa wenn Container auseinandertreiben. Auch Priorisierungen von Gefahrgut-Containern sind denkbar.

© Denker/Oberjatzas/Jade Hochschule

Das Prinzip der Container-Tracker, die die Forscher Christian Denker, Moritz Oberjatzas und Rupak Paul an der Jade Hochschule in Elsfleth entwickelt haben.

Aufschwimm-Vorrichtungen sollen untergegangene Container bis zu einer gewissen Tiefe verfolgbar machen. Die Positionen der einzelnen Container oder Gruppen ließen sich, wie ein Schiff mit AIS, zum Beispiel auf einer elektronischen Seekarte abbilden, so das Vorhaben des Professors und seiner Kollegen Moritz Oberjatzas und Rupak Paul vom Fachbereich Seefahrt und Logistik.

Schnelle Information an die Crew der unübersichtlichen Containerriesen

Damit könnten Zusammenstöße vermieden und Bergungsfahrzeuge an die richtige Stelle gelotst werden. Zuallererst aber wird der Crew die Havarie gemeldet. Diese Meldung kann entscheidend sein, um den Schaden einzudämmen. Im Fall der „MSC Zoe“ wurden die ersten fünf von mindestens sechs größeren Containerverlusten nicht registriert, heißt es im Untersuchungsbericht. „Die Schiffsgröße, die ständigen Bewegungen des Schiffes, Geräusche auf der Brücke aufgrund von Wind und sich verschiebenden Gegenständen sowie die nächtlichen Bedingungen haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass das Überbordgehen unbemerkt blieb.“ Die Ermittler haben die zeitliche Abfolge rekonstruiert, wonach die ersten Container des Schiffes in der Nordsee am Neujahrstag 2019 um 20 Uhr verloren gingen. Bemerkt worden sei die Havarie erst um 1 Uhr nachts, also fünf Stunden später.

Forscher arbeiten mit Hapag-Lloyd für Praxistests zusammen

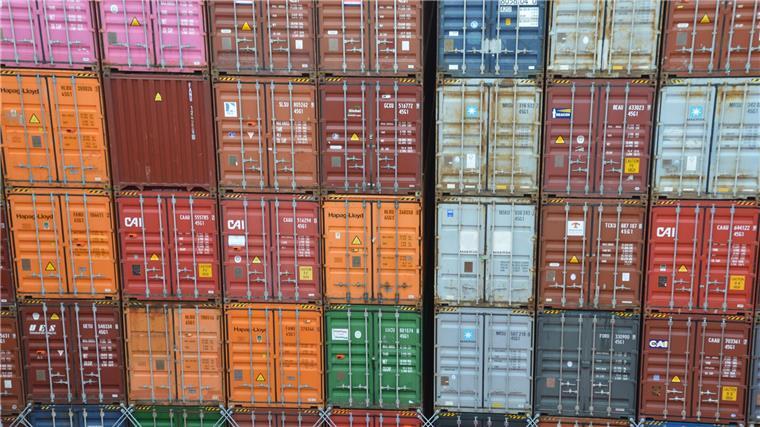

Bei ConTAD arbeiten Denker und Kollegen unter anderem mit Hapag-Lloyd zusammen. Die größte deutsche Containerreederei könnte etwa Praxistests an Bord erlauben, so Denker.

© Steiner

Container auf der „Hamburg Express“ von Hapag-Lloyd. Die Reederei ist ein Partner im ConTAD-Projekt, das ein Tracking-System für über Bord gegangene Container entwickelt. Hierfür müssen alle Container mit den Alarm- und Ortungs-Trackern ausgestattet werden.

Wenige Hundert bis mehrere Tausend Container gehen nach Branchenangaben pro Jahr ungewollt über Bord der Containerfrachter. Der World Shipping Council (WSC) hat für die Jahre 2021, 2022 und 2023 einen Durchschnitt von geschätzt 1.061 jährlich auf See verlorenen Containern ermittelt. 2023 waren es demnach 221 Stück – verglichen mit 250 Millionen transportierten Containern, erklärte der Verband der Linienreeder im Juni 2024; er stützt sich bei den Verlustzahlen auf Angaben seiner Mitglieder, die für den Großteil der globalen Containerkapazitäten stehen.

Bei näherem Hinsehen relativiert sich die Diskrepanz ein wenig. Denn hinter der Zahl der transportierten Container stecken TEU, also Zwanzig-Fuß-Standardcontainer, hinter den verlorenen Boxen dagegen neben TEU auch Vierzig-Fuß-Container (FEU), wie der WSC auf Nachfrage erläutert.

Ein Drittel der 2023 verloren gegangenen Container sei geborgen worden, erklärte der World Shipping Council weiter. Besonders viele Verluste gab es in der jüngeren Vergangenheit laut Verband 2020 mit knapp 4.000 Containern und im Jahr 2013 mit rund 5.500 Containern.

© Van Veelen/dpa

Beschädigte Frachtcontainer wurden in den Tagen nach dem Unglück an deutsche und niederländische Strände gespült. Die Bergung ist aufwendig und nicht ungefährlich, da oftmals auch Chemikalien geladen sind und nicht klar ist, ob sie mit dem Wasser reagiert haben.

Containerverluste auf See

Prof. Dr. Christian Denker, Projektleiter von der Jade Hochschule in Elsfleth, über die smarten Container-Tracker

© Steiner