Die besten Aufsteiger aller Zeiten

Es war eine der Glaubensfragen der sechziger und siebziger Jahre. Beatles oder Stones? Adidas oder Puma? Bayern oder Borussia? Beides ging nicht. Aber die Duelle der Ausnahmemannschaften elektrisierten die Fußball-Nation wie sonst nur die Länderspiele der Nationalmannschaft. Und die war oft eine Mischung aus Mönchengladbach und München mit ein paar Gastspielern anderer Vereine.

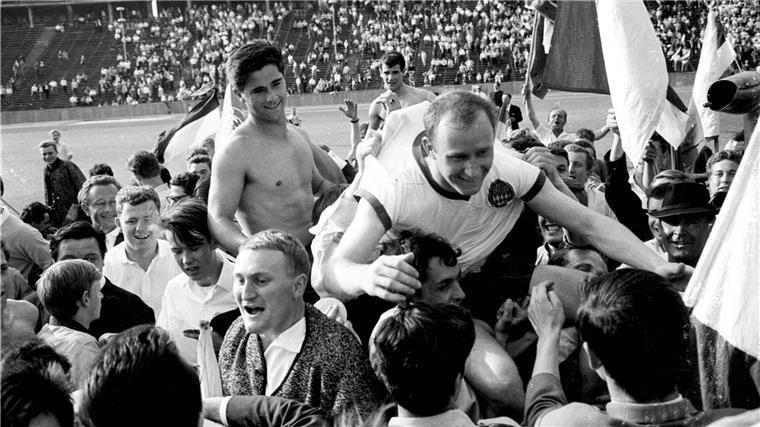

© Otto/imago images

Gladbach bejubelt den Aufstieg 1965 in die Bundesliga: Trainer Hennes Weisweiler (re.) steht etwas abseits.

Der 26. Juni 1965 war in ganz Deutschland ein sonniger, heißer Samstag. Der Fußball war schon in der Sommerpause – aber acht Vereine hetzten ihre Feierabendfußballer in der Aufstiegsrunde durch strapaziöse Zusatzschichten; sechs Spiele in zwei Gruppen innerhalb von vier Wochen. Die Aussicht auf zwei Plätze in der Bundesliga trieb die Teams an die Grenze. „Höllenglut an Himmelfahrt“ – so der Titel des einzigen Buches, das dieser vergessenen Einrichtung des deutschen Fußballs (1964 bis 1974) ein Denkmal gesetzt hat.

In Mönchengladbach wurde gezittert, in Berlin gezaubert

Ein letzter Kraftakt – körperlich und mental – lag vor den Borussen und den Bayern an diesem letzten Spieltag. In Mönchengladbach wurde gezittert, in Berlin gezaubert; am Ende wurde hier wie dort gejubelt und gefeiert. Ein 16-Meter-Volleyschuss von Günter Netzer bescherte der Borussia vor 35.000 Zuschauern am überfüllten Bökelberg zwanzig Minuten vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 gegen Wormatia Worms – mit diesem Unentschieden machten die Gladbacher den letzten Schritt.

© Simonimago images

Ein 16-Meter-Volleyschuss von Günter Netzer bescherte der Borussia vor 35.000 Zuschauern am überfüllten Bökelberg zwanzig Minuten vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 gegen Wormatia Worms - und damit den Aufstieg.

Im Berliner Olympiastadion hatten es die Bayern gegen Tennis Borussia Berlin leichter, den notwendigen Sieg einzufahren. Nach 18 Minuten führten die Münchener 3:0, am Ende war die größte Gefahr für den 8:0-Sieg ein Spielabbruch. Damit drohte Schiedsrichter Erwin Sturm (Hannover), als 200 der über 5.000 Münchener Schlachtenbummler – so nannte man damals die Auswärtsfahrer – nach dem 6:0 den Platz stürmten, um die Aufsteiger zu feiern. Zu früh, fünf Minuten waren noch zu spielen, die Bayern schossen zwei weitere Tore.

Selbstbewusst und frech in die Bundesliga

Die jungen, unbekümmerten Aufsteiger hatten mit Spielfreude und Torhunger begeistert. Die Bayern fügten den 146 Toren in 36 Spielen der Regionalliga Süd in der Aufstiegsrunde 18 hinzu, die Mönchengladbacher hielten mit 92 plus 17 Treffern dagegen. Wegen ihrer wilden, ungezügelten Spielweise hatte der Reporter Wilhelm A. Hurtmanns von der Rheinischen Post den Borussen den Spitznamen „Fohlen“ gegeben – längst ist der Begriff ein Markenzeichen des Clubs.

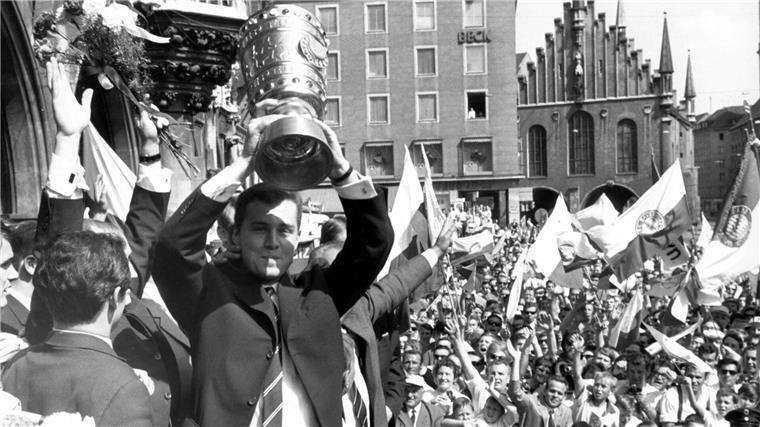

© imago sportfotodienst

Der FC Bayern München feiert den Gewinn des DFB-Pokals auf dem Marienplatz: Franz Beckenbauer mit dem Pokal.

Selbstbewusst und frech zogen sie in die Bundesliga ein – und begeisterten auch dort. Nach kurzer Anlaufphase beherrschten Borussia und Bayern die Liga, ihre Duelle wurden zur größten Attraktion. Von 1969 bis 1977 machten sie die Meisterschaft unter sich aus: Fünf Mal (1970, 1971, 1975, 1976, 1977) ging die Schale an den Bökelberg, vier Mal (1969, 1972, 1973, 1974) an die Säbener Straße, nur in drei Saisons stand einer von beiden nicht unter den Top 3. Die Bayern gewannen vier Europacup-Finales (1967, 1974, 1975, 1976), den Weltpokal (1976), vier DFB-Pokal-Endspiele (1966, 1967, 1969, 1971); die Borussia holte den UEFA-Cup (1975), stand im Landesmeisterfinale (1977) und brachte den DFB-Pokal (1973) nach Hause.

Das Gerüst der DFB-Auswahl von Helmut Schön

Über zwei Dutzend Profis der Rivalen wurden in dieser Epoche in die Nationalmannschaft berufen; bei den großen Triumphen 1972 (Europameister) und 1974 (Weltmeister) waren sie das Gerüst der DFB-Auswahl von Helmut Schön. Die späteren Topstars Jupp Heynckes und Günter Netzer sowie Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller waren schon 1965 in der denkwürdigen Aufstiegsrunde dabei, dazu etliche, die jahrelang in der Bundesliga Spitzenkräfte waren. Von 1966 bis 1981 wurden mit einer Ausnahme – Uwe Seeler 1970 – nur Spieler des FC Bayern oder des VfL Borussia zum „Fußballer des Jahres“ gewählt.

Der flotte Angriffsfußball war nicht das einzige Merkmal, dass die jungen Wilden vom Aufstiegsjahrgang 1965 gemeinsam hatten. Beide Vereine hatten vor der Saison 1964/65 jeweils drei, vier altgediente Recken aussortiert, um Platz zu schaffen für die Talente aus den eigenen Reihen oder der Umgebung. Und ihre Trainer hatten ein Händchen für den Umgang mit hochbegabten Nachwuchsspielern und eine ausgeprägte Neigung zum Offensivfußball.

„Verlieren kann passieren. Aber wir immer spielen gutes Futbol“

„Ein 4:3 ist mir lieber als ein 1:0“, gab der knorrige Borussia-Trainer Hennes Weisweiler seinen Spielern mit auf den fußballerischen Lebensweg. Aus dem Mund seines Kollegen Zlatko („Tschik“) Cajkovski vom FC Bayern klang das so: „Verlieren kann passieren. Aber wir immer spielen gutes Futbol“. Der jugoslawische Weltklassespieler hatte beim 1. FC Köln unter dem jungen Trainer Weisweiler gekickt und war an der Sporthochschule von ihm zum Fußballlehrer ausgebildet worden. Nichts freute den lustigen Coach mehr als Siege gegen „meine Professor“.

Beide Vereine mussten bei aller Freude am Angriff lernen, dass es Titel nur zu gewinnen gab, wenn das eigene Tor diszipliniert und entschlossen verteidigt wurde. Die Bayern fanden dafür nach dem Ende der Ära des lebenslustigen Cajkovski einen eisenharten, unnahbaren Coach: Branko Zebec legte mit dem Double-Triumph 1968/69 den Grundstein für den unterkühlten, cleveren Bayern-Stil, der prägend wurde.

Statt Lob endlich Trophäen

Die „Fohlen“ mussten zu ihrem Meisterglück gezwungen werden. Oder genauer: Weisweiler ließ sich von seinem titelhungrigen Spielmacher Netzer davon überzeugen, die Abwehr zu stärken. „Mörder GmbH“ nannte der elegante Star, der statt Lob endlich Trophäen wollte, das Abwehrgespann mit „Luggi“ Müller und Klaus-Dieter Sieloff, das für die nötige Absicherung sorgte – und 1970 für den ersten Titel.

Schon wenige Jahre nach dem gemeinsamen Aufstieg merkten die Manager beider Clubs, dass ihre Stadien mit dem Mangel an Komfort und Sitzplätzen nicht reichten, um die Einnahmen zu erzielen, mit denen ihre von Jahr zu Jahr teurer werdenden Mannschaften zu unterhalten waren.

Trotz Double-Saison gerade mal eine schwarze Null

Als Mönchengladbach Bundesliga-Standort wurde, hatte das im Wohnviertel Eicken gelegene Bökelberg-Stadion weder Flutlicht noch eine überdachte Tribüne, mehr als 35.000 Zuschauer waren nicht unterzubringen. So musste die Borussia immer wieder einige ihrer Asse verkaufen und zu den lukrativen Europapokalspielen ins große Rheinstadion in Düsseldorf ausweichen.

Die Bayern schrieben sogar in der Double-Saison 1968/69 gerade mal eine schwarze Null. Das Stadion an der Grünwalder Straße war etwas größer (40.000) und hatte eine kleine Sitzplatztribüne, aber die Einnahmemöglichkeiten waren begrenzt. Damals waren die Eintrittsgelder die einzige nennenswerte Geldquelle: Das Fernsehen zahlte nicht mehr als ein Anerkennungshonorar, das Sponsoring war noch nicht erfunden, an VIP-Logen war nicht zu denken und an der Bandenwerbung verdienten in erster Linie die Kommunen.

Bau des Olympiastadions eine Zeitenwende

So wurde der Bau des Olympiastadions für die Sommerspiele 1972 in München für den FC Bayern die Zeitenwende. Plötzlich war bei großen Spielen die Einnahme an den Stadionkassen dreimal so hoch wie im „Grünwalder“. Die Bayern blieben in der Erfolgsspur, verkrafteten den Abschied von den Weltstars Beckenbauer, Müller und Maier. Und sie bekamen mit Uli Hoeneß einen mutigen Modernisierer als Manager.

In Mönchengladbach versuchte die Borussia vergeblich, mit der defensiven Haushaltsführung des konservativen Kaufmanns Helmut Grashoff das Fußballgeschäft einer neuen Zeit zu bestreiten. Der Wettlauf mit dem Co-Aufsteiger von 1965 war Ende der siebziger Jahre verloren. Nach dem Gewinn des UEFA-Pokals 1979 holte die Borussia nur noch einen einzigen Titel: 1995 den DFB-Pokal. Und die Bayern? Wurden weitere 29 Mal Meister, 15 Mal Pokalsieger und dreimal Champions-League-Gewinner.

Mitgerissen in der goldenen Fußball-Epoche

Eins allerdings hat die Jahrzehnte überdauert: Außerhalb des Einzugsgebiets des FC Bayern hat die Borussia eine große, treue Anhängerschaft – in ganz Deutschland. „Everybodys second club“ – so nennen die Engländer das Phänomen, dass viele eingefleischte Fans anderer Clubs besondere Sympathien für einen speziellen Verein haben. Das war und ist das emotionale Kapital des VfL Borussia Mönchengladbach – und die Basis dafür haben vor 60 Jahren die Fohlen gelegt.

Aber auch viele, die es bis heute mit den Bayern halten, wurden mitgerissen in dieser Goldenen Fußball-Epoche, als die Roten mit den Fohlen um die Wette liefen.